Violations de droits humains dans le secteur minier en Afrique subsaharienne

SystExt a souhaité faire la lumière sur ces enjeux en réalisant un état de l’art et en faisant témoigner des personnes affectées. L’association a donc organisé une conférence le 23 novembre 2024 à Paris - intitulée "Regards croisés sur les violations de droits humains en contexte de ruée minière mondiale" - et a accueilli à cette occasion Georgine KENGNE DJEUTANE, économiste, spécialisée en droits des femmes dans les industries extractives à WoMin African Alliance (Cameroun).

SystExt propose ainsi quatre synthèses qui restituent les deux présentations, la session de questions-réponses avec les participants, ainsi que les histoires de défenseuses assassinées tirées de (Le Tran, et al., 2020). Deuxième volet de la série : Georgine Kengne Djeutane, WoMin · Violations de droits humains dans le secteur minier en Afrique subsaharienne.

| ► Cette publication consiste en une synthèse réalisée par SystExt et reprenant les faits et les témoignages développés durant la présentation de l'intervenante. Elle n'a pas vocation à reproduire intégralement les propos prononcés dans ce cadre. |

1. INTRODUCTION

▪ 1.1. Présentation de WoMin African Alliance

L’association WoMin African Alliance est une organisation panafricaine et écoféministe fondée en 2013 à Johannesburg, en Afrique du Sud (i). Cette structure a été créée en réponse à l’augmentation des violences faites aux femmes et, plus généralement, des violations de droits humains dans le secteur minier.

Ses missions portent sur le soutien aux femmes affectées par des projets industriels dans 13 pays africains en mettant en lumière les impacts sur l’environnement et les humains, en particulier les peuples autochtones. WoMin travaille avec les femmes africaines et leurs alliés pour exposer les coûts du modèle extractiviste et de développement actuel, et pour cocréer et promouvoir des alternatives écoféministes transformatrices, reflétant la vision des communautés (WoMin African Alliance) :

WoMin a pour mission de soutenir - à l’organisation et à la mobilisation - des mouvements féminins visant à contester l’extraction destructive à grande échelle des ressources naturelles et proposer les alternatives qui répondent aux besoins de la majorité des femmes africaines.

WoMin met ainsi à disposition des femmes et des communautés les informations afférentes aux projets miniers ainsi qu’aux réglementations nationales et internationales, afin qu’elles puissent défendre leurs droits mais aussi leurs revendications auprès des autorités. L’ONG organise régulièrement des visites de solidarité et d’échanges dans le but de créer des liens entre les personnes et les organisations de la société civile locale. Elle soutient également les femmes disposant de faibles revenus en mettant en place des projets rémunérateurs, ayant vocation à subvenir à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leurs communautés.

▪ 1.2. Exploitation des ressources minières en Afrique subsaharienne

Le sous-sol d’Afrique subsaharienne est riche en matières premières minérales (charbon, fer, aluminium, titane, or, diamants, etc.), très majoritairement exploitées par des entreprises multinationales.

Selon WoMin, cette exploitation se fait dans le cadre d’un modèle économique reposant sur le capitalisme - basé sur l’exploitation maximale des ressources naturelles, des travailleurs, des femmes, etc. - et sur le patriarcat. Les nombreux projets associés ont d’importantes conséquences sociales, culturelles et environnementales et occasionnent de graves dommages sur les communautés et les écosystèmes. WoMin constate qu’ils portent atteinte aux droits des communautés marginalisées et, de façon disproportionnée, aux droits des femmes.

▪ 1.3. Revendication des communautés et outils réglementaires

Les communautés et les femmes revendiquent le respect de leurs droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à l’eau, à l’éducation, à la santé, etc. Dans le but de réguler les activités des entreprises minières et de réduire les conflits et les tensions avec les communautés, les organisations de défense des droits humains ainsi que les populations affectées ont poussé à l’adoption de plusieurs séries de réglementations aux niveaux international, régional et national.

L’une des plus importantes d’entre elles est la Convention 169 sur les peuples autochtones et tribaux de l’Organisation internationale du travail (OIT), adoptée en 1989 et ratifiée par vingt-quatre pays (ii) qui entérine formellement le principe de Consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) (OIT, 1989 ; Papillon & Rodon, 2019). Cette convention établit notamment que le consentement des communautés locales et autochtones doit être obtenu avant que tout projet de développement ne soit mis en œuvre sur leurs territoires (OIT, 1989, Art 7) :

1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

Les dispositions afférentes au CPLE ont été adoptées par le Parlement panafricain (PAP) ainsi que dans la Directive Minière de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO, 2009) et dans nombre de codes miniers des pays d’Afrique subsaharienne. Cependant, ces textes sont insuffisamment appliqués voire sciemment contournés par les compagnies minières (SystExt, 2023).

2. MINE DE FER DE MARAMPA, SIERRA LEONE

▪ 2.1. Histoire et situation actuelle du site minier

Lunsar est une ville minière située dans la province du Nord en Sierra Leone. Les gisements de fer y ont été découverts en 1926 et leur exploitation s’est faite de 1933 à 1975 (Jalloh, et al., 2013). Après une tentative de reprise au début des années 1980, l’exploitation a véritablement redémarré à partir de 2005-2006 - toutes les activités minières industrielles ayant cessé durant la guerre civile - puis à partir de 2017 par l’actuel exploitant (Jalloh, et al., 2013 ; Diaz & Prol-Ledesma, 2023).

Depuis les années 2000, les activités minières ont principalement consisté en la reprise des dépôts de déchets miniers anciens (Mansaray, et al., 2014). Le traitement du minerai est actuellement réalisé par voie gravimétrique (iii) et les résidus miniers qui en résultent sont principalement stockés dans un parc à résidus situé au nord de l’usine de traitement. Selon Peter (2022), l’exploitant prévoit l’augmentation de ses capacités d’exploitation (par le renforcement de sa flotte avec des excavatrices de grande capacité) et de traitement (par l’ajout de nouveaux dispositifs de broyage et de séparation gravimétrique).

Après l’exploitation ancienne (1933-1975), les exploitants successifs ont ainsi procédé durant plusieurs décennies au remaniement des terrains ainsi que des dépôts de déchets miniers sur l’ensemble de l’emprise du site minier (dont la surface est estimée à 7 km² par SystExt) (Jalloh, et al., 2013 ; Mansaray, et al., 2014). Lors d’une visite réalisée en 2012, Franks & Erskine (2012) ont constaté qu’aucune mesure de réhabilitation n’avait été prise jusqu’alors et que les communautés locales n’avaient pas été intégrées à la planification associée.

▪ 2.2. Impacts environnementaux sur les zones agricoles et les zones habitées

Ces travaux et remaniements ont profondément perturbé les écoulements des eaux souterraines et des eaux de surface. L’environnement étant naturellement marécageux, ces perturbations hydrogéologiques et hydrologiques ont conduit à : la mise en place d’étendues d’eau (lacs) d’origine anthropique, l’inondation des zones environnantes et la formation de nouvelles zones marécageuses.

Avant le développement des activités minières industrielles, les populations locales vivaient principalement de la culture du riz. Les champs ont progressivement été inondés et remplacés par des étendues boueuses. Cette perte des terres cultivables met en péril les ressources de subsistance des communautés locales. Par ailleurs, les routes sont devenues impraticables, contraignant les populations à emprunter des pirogues de fortune pour se rendre au marché ou dans le centre de santé le plus proche (les services de moto-taxi n’étant pas accessibles à ces populations déjà appauvries). Tous ces phénomènes s’aggravent durant la saison des pluies, avec, par exemple, l’inondation des habitations.

▪ 2.3. Perturbations liées aux bruits et aux vibrations

L’activité minière incessante (exploitation, fonctionnement des machines dans l’usine de traitement, transport par camions, etc.) génère d’importantes perturbations liées aux bruits et aux vibrations. Les dynamitages - réalisés sans informer préalablement les populations locales - s’avèrent ainsi particulièrement angoissants pour les personnes les plus vulnérables. Il en résulte également des dommages aux bâtis, en particulier l’apparition de fissures sur les habitations.

Lorsque WoMin a visité l’école primaire de l’un des villages situés à proximité du site minier en mai 2024, les parents ont expliqué à quel point ces phénomènes déconcentrent les élèves. Ces problématiques s’ajoutent aux difficultés d’accès pour les enfants, qui doivent traverser des zones inondées et des étendues boueuses afin de se rendre à l’école. Les demandes répétées de relocalisation de l’établissement n’ont pas abouti ; ce qui a contraint certaines familles à envoyer leurs enfants étudier à Port Loko, chef-lieu du district, situé à 40 km.

▪ 2.4. Dégradation des conditions de vie des populations locales

Lors de la visite de WoMin en mai 2024, les communautés et les femmes ont exposé les problématiques rencontrées et ont partagé des histoires poignantes. Les études d’impact ont été menées sans la participation des populations qui ne disposent donc d’aucune information sur le fonctionnement du site minier et sur les conséquences associées.

L’extension progressive du site minier a conduit à une réduction des zones habitées et utilisées par les communautés et donc à leur enclavement. À titre d’illustration, les travaux miniers ont atteint des cimetières et ont remanié les tombes, ce qui a profondément choqué les populations. Pour éviter que cela ne se reproduise, elles enterrent désormais leurs défunts dans leurs propres jardins. Elles s’inquiètent néanmoins des problématiques sanitaires supplémentaires que cela soulève, au regard de la proximité des tombes avec certains puits d’eau potable.

La plupart des familles ont perdu la propriété de leurs terres - rachetées par l’entreprise minière - et ne sont donc plus en capacité de vivre de leurs activités agricoles ; d’autant qu’une grande partie des terres ne sont plus cultivables, comme expliqué précédemment. De plus, si les entreprises ont mis en avant les opportunités d’emploi que les activités minières représentaient, peu de personnes furent concernées au motif qu’elles n’étaient pas assez qualifiées. Par conséquent, une augmentation de la paupérisation a été constatée pour les populations locales. De façon générale, elles ont témoigné d’une dégradation de leurs conditions de vie et d’une diminution de leur niveau de vie.

3. MINE D’OR DE BOMBORÉ, BURKINA FASO

▪ 3.1. Histoire et situation actuelle du site minier

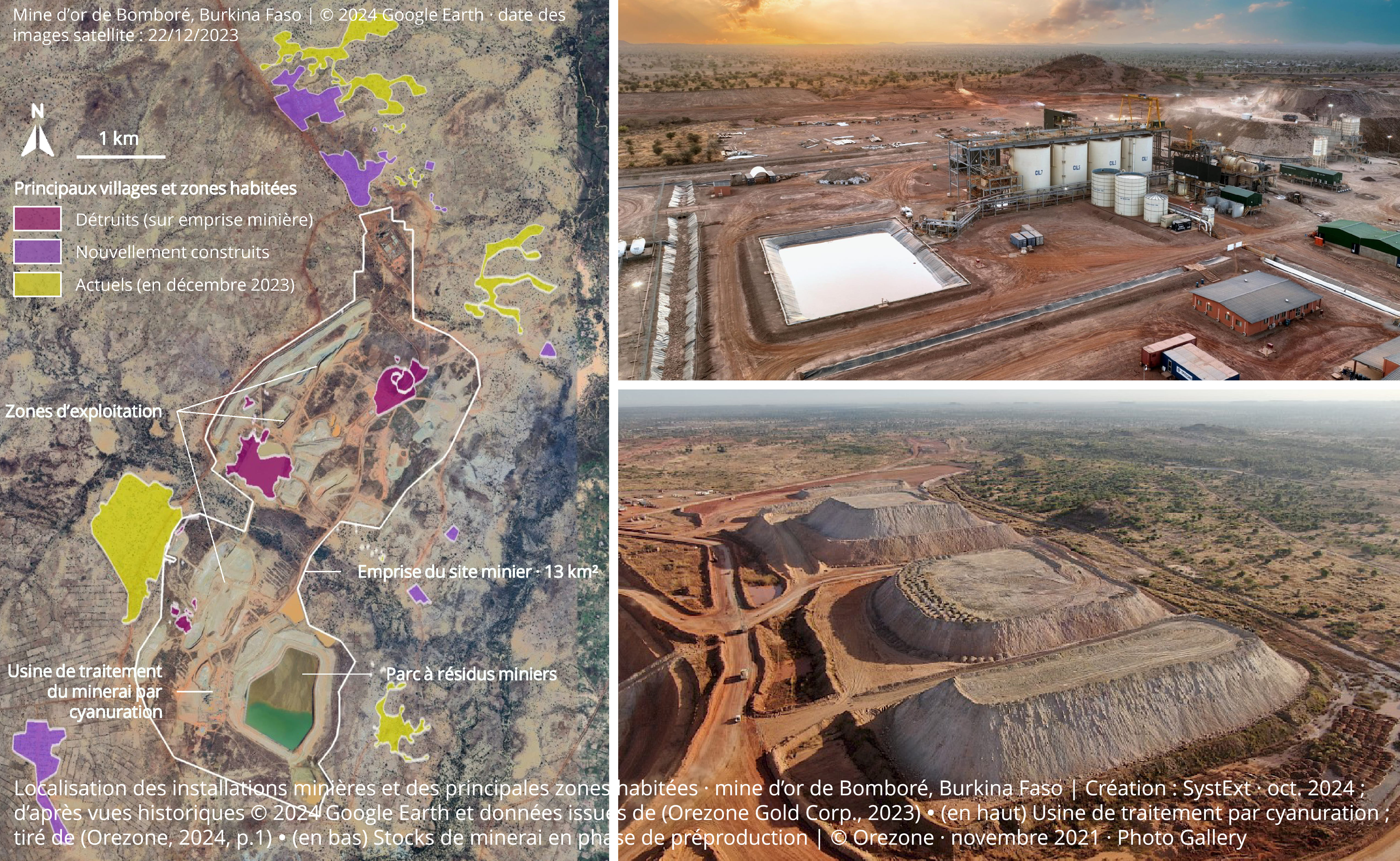

La mine d’or de Bomboré se situe sur la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou. Suivant l’octroi du permis d’exploitation le 30 décembre 2016, la construction du site a débuté en 2019 et le démarrage commercial (premier lingot coulé) s’est fait en 2022. À ce jour, l’exploitation est conduite à ciel ouvert (actuellement réalisée dans les horizons superficiels oxydés) et le traitement du minerai est réalisé par cyanuration en cuve (Orezone, 2023). L’exploitant prévoit un stockage des stériles miniers sous forme de huit tas formés en bordure des zones exploitées (environ 25 % étant utilisés pour l’aménagement du site et la construction du parc à résidus miniers) et un stockage des résidus miniers au sein d’un parc d’une capacité de 70 millions de tonnes (Mt), qui sera progressivement augmentée à 128 Mt (Orezone, 2023). La durée de vie du projet s’avère relativement courte (11 ans), bien qu’elle puisse être réévaluée à la hausse en fonction de la conjoncture économique.

▪ 3.2. Violations de droits humains avant même le démarrage commercial

WoMin a rencontré les populations locales en mai 2017, soit 5 mois après l’octroi du permis, afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du processus de consultation. Les femmes se sont dites désabusées et se sentaient délaissées face à l’absence de consultation des populations locales. Seules quelques personnes "triées sur le volet" par l’entreprise minière ont été rencontrées, sans que leurs demandes ne soient toutefois prises en compte. Par conséquent, les communautés ne disposent d’aucune information sur le fonctionnement du site minier et sur les conséquences associées.

Avant même le démarrage commercial - c’est-à-dire sur la période 2019-2022 - les communautés ont été durement affectées par la perte de leurs ressources de subsistance et par la dégradation de leurs conditions de vie. Dans cette province du Burkina Faso, les principales activités économiques et de subsistance sont l’agriculture ainsi que l’orpaillage - activité que les communautés mènent d’ailleurs en saison sèche comme en saison hivernale depuis 30 ans (Sawadogo, 2020).

L’installation du site minier a tout d’abord conduit à la suppression de grandes surfaces agricoles. Bien que les terres concernées aient été rachetées par l’entreprise minière, la compensation financière associée s’est avérée dérisoire (environ 700-900 EUR par hectare) (GAGGA, 2019 ; Sawadogo, 2020). La même problématique se pose pour les arbres fruitiers, les arbres médicinaux et les autres arbres de subsistance (néré, karité, tamarin, jujubier) dont l’abattage a donné lieu à des compensations inadaptées par rapport à la perte que cela représente pour les femmes. De plus, l’interdiction de l’orpaillage sur l’emprise du site minier a conduit les hommes à migrer vers d’autres sites d’orpaillage et à s’éloigner de leurs familles dont la charge revient intégralement aux femmes.

De surcroît, les zones nouvellement construites par l’exploitant pour la relocalisation des villages détruits ne correspondent pas aux modes de vie et d’organisation traditionnels des communautés (GAGGA, 2019 ; Sawadogo, 2020). Ces constructions ne répondent qu'à l'usage d'habitation, et non à celui de la cuisine ou encore l'élevage du bétail et de la volaille. Les installations associées à ces derniers usages restent à la charge des ménages contre une indemnité (dont ni le montant, ni la date de paiement n’ont été précisés) (Sawadogo, 2020). À l’échelle de la commune, ces relocalisations représentent des bouleversements socio-économiques majeurs (Sawadogo, 2020) :

Le Plan d’action de réinstallation de février 2016 révèle que les activités d’installation de la mine affectent 4 329 personnes regroupées dans 1 265 ménages. Elles entraînent également la perte de 1 443 habitations, 2 402 annexes d’habitation et 594 infrastructures à usage commercial. Par ailleurs, elles conduiront soit à la destruction ou à la perte d’accès à 343 champs agricoles sur une superficie de 412,5 hectares et 54 971 arbres. 49 ouvrages hydrauliques, mosquées, logements pour enseignants et agents de santé, latrines, seront aussi détruits.

▪ 3.3. Inquiétudes quant aux conséquences sanitaires et environnementales

Dans les zones de relocalisation, la population a très tôt alerté sur les difficultés d’accès à l’eau et le dysfonctionnement des puits d’eau. Malgré des travaux de réparation, les forages restent très difficiles à utiliser, ce qui oblige les femmes à parcourir de longues distances pour trouver de l’eau. Il en résulte des problématiques en termes d’alimentation en eau potable, d’irrigation des champs et d’arrosage des jardins potagers.

De nombreuses réunions de concertation des femmes et des communautés ont été organisées par des organisations de la société civile afin d’alerter sur les conséquences sanitaires et environnementales des activités minières, tant actuelles que futures. Les populations s’inquiètent notamment des émissions de poussières associées au passage des engins miniers, de la gestion des déchets miniers (stériles et résidus), ou encore des impacts - tant quantitatifs que qualitatifs - sur les eaux souterraines et de surface.

▪ 3.4. Revendication des communautés locales

Les communautés locales dénoncent tout d’abord le non-respect du consentement et le manque de participation des populations ; qui n’ont, par exemple, pas été impliquées dans les plans de réinstallation ou dans les mécanismes de compensation (et donc dans l’évaluation des biens à indemniser). Elles demandent que le mécanisme de compensation financière pour les terres occupées par l’entreprise minière soit remplacé par un processus de compensation "terre pour terre" et que les indemnisations afférentes à l’abattage des arbres fruitiers, médicinaux et de subsistance soient réévaluées à la hausse.

Elles souhaitent également que soient mises en place des mesures d’accompagnement des femmes afin qu’elles puissent : mieux s’organiser, produire et vendre leurs productions agricoles, développer l’élevage de volailles et de petits ruminants. Elles demandent enfin que soient réalisés des travaux de modification et de réfection des sites de relocalisation, au regard de l’insalubrité des habitations et du manque d’accès à l’eau ; en priorisant la réparation des puits d’eau et la construction d’ouvrages de drainage des eaux de pluie afin de limiter les phénomènes d’inondation.

4. PROJET DE TITANE DE TOLIARA, MADAGASCAR

▪ 4.1. Contexte du projet minier

Le projet Base Toliara se situe dans le district de Tuléar et porte sur des sables minéralisés à titane et zirconium. Quatre concessions minières ont ainsi été octroyées, pour une surface totale de 408 km² (CRAAD-OI, 2019). Elles s’inscrivent sur le territoire de 12 communes (représentant près de 200 000 habitants) (CRAAD-OI).

Sur l’une d’entre elles, la concession de Ranobe, l'étude d'impact environnemental et social (EIES) prévoit notamment la déforestation de l’ensemble de la zone minière, qui s’étend sur environ 16 km de long et de 1 à 2 km de large (Huff, 2016). Le remblayage des zones exploitées serait réalisé avec les résidus miniers (résultant du traitement des sables minéralisés), à l’origine de risques potentiels pour la biodiversité et les humains, compte tenu de la présence supposée d’uranium et de thorium (Huff, 2016).

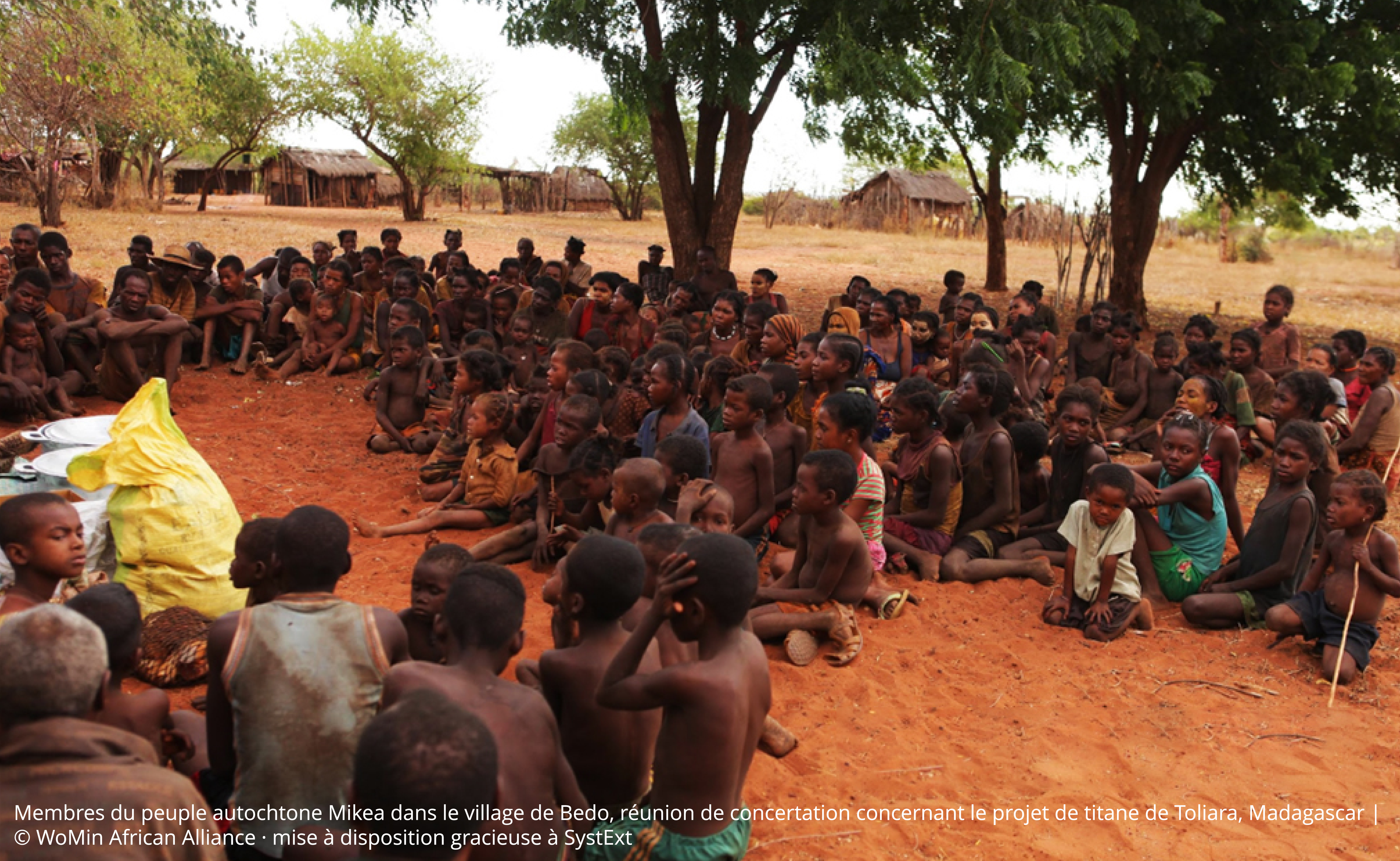

Ces projets miniers se situent dans l’une des régions les plus diversifiées écologiquement de Madagascar, comprenant plusieurs zones prioritaires de conservation dont la forêt Mikea, l'un des derniers habitats préservés du pays. Le peuple autochtone du même nom dépend spirituellement, culturellement, socialement et économiquement des ressources forestières (y compris les plantes médicinales) et terrestres de cette forêt au sein de laquelle ils habitent. Le peuple Mikea s’avère particulièrement vulnérable et est l’un des peuples les plus pauvres au monde : il n’a qu’un accès limité aux produits courants, aux soins médicaux, à l’éducation et aux autres services publics, et n’a pratiquement aucune voix dans la politique régionale ou nationale. Ce projet minier met donc en péril la survie du peuple autochtone Mikea. Il en est de même pour les autres communautés de cette région essentiellement agricole et extrêmement pauvre, qui dépendent tout autant des ressources terrestres et en eau pour leur survie (Huff, 2016).

▪ 4.2. Mobilisation et résistance des communautés

Depuis 2014, les communautés affectées se sont massivement mobilisées contre l’implantation du projet (Bisht & Martinez‐Alier, 2023) et se sont positionnées défavorablement lors des consultations publiques qui se sont tenues la même année. Malgré ce refus, le gouvernement malgache a déclaré le projet "d’utilité publique" en juillet 2018. La non prise en compte de leurs avis et revendications a donc conduit les populations locales à poursuivre leurs actions de mobilisation, telles qu’une manifestation réunissant plusieurs milliers de personnes en août 2018.

L’ampleur du mouvement citoyen a conduit le Conseil des ministres de Madagascar à suspendre temporairement les activités minières en novembre 2019. En réponse, les promoteurs ont minimisé l’opposition des communautés et ont "relancé une campagne agressive de communication", contraignant les communautés à rappeler leur opposition ferme (CRAAD-OI, 2020).

Dans le cadre d’un plan de relance de son économie, le gouvernement malgache est revenu sur son précédent positionnement en mai 2020 et a annoncé vouloir prioriser le développement de l’industrie minière. La même année, la société civile et les communautés locales ont donc repris leur lutte contre le projet, à l’image de l’association Femmes en Action Rurale de Madagascar (FARM), regroupant près de 2 000 femmes, qui a lancé une campagne de mobilisation et de plaidoyer visant à l'arrêt définitif de ce projet minier.

Si cette mobilisation citoyenne de grande ampleur a conduit à une suspension du projet durant 10 années, les autorités gouvernementales ont annoncé une reprise à partir d’octobre 2024. Cette annonce fait suite au rachat du projet par une entreprise minière américaine qui met en avant une co-valorisation potentielle de terres rares, dans un contexte où ces métaux font l’objet d’une communication appuyée à l’international. Les populations se sont donc de nouveau rassemblées, avec le soutien d’ONG nationales et internationales, afin de rappeler leur détermination à protéger leurs territoires. Une marche de solidarité a ainsi été organisée en mars 2024 et comptait près de 20 000 participants. De nombreuses associations - comme les associations CRAAD-OI et FARM - dénoncent depuis des actes de violences contre les manifestants et des actes de répression contre les défenseurs, commis par les autorités malgaches dans ce cadre (CRAAD-OI, et al., 2025) :

Malheureusement, on assiste aujourd’hui à la régression de plus en plus évidente des libertés fondamentales qui devraient être garanties par un état démocratique, ainsi qu’au rétrécissement inquiétant de l’espace civique à Madagascar, à travers la banalisation du harcèlement juridique et des arrestations des défenseurs des droits humains et de l’environnement, lesquels constituent les éléments du procédé classique employé par l’État Malagasy pour dissuader les citoyens de réclamer leurs droits fondamentaux grâce à des manifestations publiques.

5. CONCLUSION

Il est essentiel que les communautés soient soutenues dans la défense de leurs droits fondamentaux. Les populations affectées par les projets miniers craignent la destruction de leur l'environnement et de leur culture, la perte de leurs terres et de leurs moyens de subsistance, ainsi que les conséquences sur leur santé ; et les femmes en sont tout particulièrement victimes.

Les entreprises minières se doivent de respecter les réglementations des pays dans lesquels elles opèrent et de prendre en compte les aspirations des communautés et leur vision pour le développement de leurs territoires. Dans ce cadre, il est indispensable que le Consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) soit mis en pratique dans sa définition la plus stricte, c’est-à-dire que les communautés autochtones et locales aient la possibilité : (1) d’accéder à toutes les informations afférentes au projet et à ses implications potentielles - dans la langue des communautés concernées ; (2) de contribuer aux procédures d’autorisation et de contractualisation, dans le cas où elles approuveraient le projet ; (3) de s'opposer au projet.

Je voudrais remercier de tout cœur toutes les personnes qui nous ont suivies ainsi que pour l’intérêt que nos présentations ont suscité. Je voudrais surtout vous appeler à la mobilisation pour soutenir ces communautés qui en ont besoin, qui veulent vivre. Elles ne devraient plus courir après leurs droits, nous ne sommes plus à cette époque-là ! Elles veulent tout simplement vivre dans la dignité, et votre soutien à ces différentes actions fera beaucoup de bien. Il est également question de justice et d’équité sociale. Je pense que nous sommes du bon côté de l’histoire en pensant pour les générations à venir. Nous avons compris que ce sont ces projets d’extraction à grande échelle qui polluent le plus. Par ces différentes actions que nous mènerons au-delà de la protection de nos droits, nous concourrons à préserver cet environnement et cette terre qui nous appartiennent à tous et à toutes. Merci.

Georgine Kengne Djeutane, 23 novembre 2024 à Paris

► BIBLIOGRAPHIE - DONT ILLUSTRATIONS

▪ Bisht, A., & Martinez‐Alier, J. (2023). Coastal sand mining of heavy mineral sands: Contestations, resistance, and ecological distribution conflicts at HMS extraction frontiers across the world. Journal of Industrial Ecology, 27(1), 238-253.

▪ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). (2009). Directive C/DIR3/D5/D9 sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier. Lien.

▪ CRAAD-OI · Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien. Site internet de l’association. Lien.

▪ CRAAD-OI. (19/03/2019). Droit de réponse du CRAAD-OI à l’article de Midi-Madagasikara du 06 mars 2019 intitulé "Projet d’exploitation d’ilménite : "Base Toliara" apporte des précisions". Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC). Lien.

▪ CRAAD-OI. (13/03/2020). Déclaration des représentantes des femmes des districts de Toliara I et II. Lien.

▪ CRAAD-OI, FARM, RJDD, FI.MA, & FI.MA.MA. (24/03/2025). Non à la répression abusive et violente des manifestations pacifiques populaires pour le respect des droits fondamentaux du peuple malagasy et de sa souveraineté sur son patrimoine naturel. Lien.

▪ Diaz, G., & Prol-Ledesma, R. M. (2023). Identification of iron ores in Sierra Leone, Africa by using remote sensing techniques. Journal of Geology and Mining Research, 15(2), 25-38.

▪ DIG International Group (DIG), & Marampa Mines Limited (MML). (2022). Project: Contract Mining Services, Marampa, Sierra Leone. Project Data Sheet PDLA-006. Lien.

▪ Franks, D., & Erskine, P. (2012). Mine site rehabilitation in Sierra Leone - A rapid appraisal of selected sites. International Mining for Development Centre.

▪ Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA). (Avril 2019). Les femmes de Bomboré "ne veulent tout simplement pas d’une mine". Lien.

▪ groundWork, Centre for Environmental Rights, Human Rights Watch, & Earthjustice. (2019). "We Know Our Lives are in Danger" Environment of fear in South Africa’s mining-affected communities.

▪ Huff, A. (2016). Black sands, green plans and conflict: Structural adjustment, sectoral reforms and the mining-conservation-conflict nexus in southern Madagascar. Evidence Report No 183, Institute of Development Studies.

▪ Jalloh, A. B., Sasaki, K., Thomas, M. O., & Jalloh, Y. (2013). The geology, mineral resources of Sierra Leone and how the resources can be used to develop the nation. Procedia Earth and Planetary Science, 6, 131-138.

▪ Mansaray, L. R., Liu, L., Zhou, J., Ma, Z., & Alie, D. (2014). Prospecting specularite-haematite resources with ETM+ and field data, Marampa iron occurrence, northern Sierra Leone. Dans 2014 Third International Workshop on Earth Observation and Remote Sensing Applications (EORSA) (pp. 81-85). IEEE.

▪ Orezone. (2021). Projet Bomboré. 2021 Photo Gallery. Lien.

▪ Orezone. (2023). Bomboré Phase II Expansion - Burkina Faso, West Africa - Definitive Feasibility Study - National Instrument 43-101 Technical Report.

▪ Orezone. (Octobre 2024). Presentation - Bomboré gold mine, Burkina Faso.

▪ Organisation internationale du travail (OIT). (1989). C169 - Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Lien.

▪ Papillon, M., & Rodon, T. (2019). Le consentement préalable, libre et éclairé : les défis de la mise en oeuvre en contexte canadien. Recherches amérindiennes au Québec, 49(2), 3-13.

▪ Peter, G. (06/09/2022). Marampa expansion - A defining moment. Mining Review Africa. Lien.

▪ RAID. (2022). Barrick’s Tanzania gold mine one of the deadliest in Africa.

▪ Sawadogo, G. B. (12/10/2020). Burkina Faso : Le projet aurifère de Bomboré et le calvaire des populations. CENOZO - Journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest. Lien.

▪ Shamuyarira, W. (28/11/2024). Honouring defenders who stand against extractivism in the face of overwhelming violence and repression. WoMin African Alliance. Lien.

▪ SRK Consulting. (2012). Marampa iron ore project environmental and social impact statement - Volume 2.

▪ SystExt. (2023). Controverses minières - Pour en finir avec certaines contrevérités sur la mine et les filières minérales. Volet 2. Tome 2 · Meilleures pratiques et mine "responsable". Lien.

▪ Womin African Alliance. (2022a). Industries extractives et violence envers les femmes.

▪ Womin African Alliance. (2022b). Le pouvoir, des armes et la politique dans les industries extractives : Renforcer le pouvoir collectif des femmes par le biais du soutien aux survivantes de traumatismes.

► NOTES

(i) Voir le site Internet de WoMin African Alliance. Lien.

(ii) La France n’a pas ratifié la Convention 169 sur les peuples autochtones et tribaux de l’Organisation internationale du travail (OIT). Voir la liste des ratifications sur le site Internet de l’OIT. Lien.

(iii) Le traitement du minerai réalisé sur la mine de fer de Marampa consisterait principalement en 7 étapes (SRK Consulting, 2012) : séparation magnétique, concassage, broyage, cyclonage, tri par cribles, épaississement pour les concentrés et pour les résidus, filtration par filtres à presse pour les concentrés (nécessitant des floculants dans ces deux derniers cas).

► Tous les liens hypertextes fournis étaient fonctionnels au 15/04/2025.