Violations de droits humains dans le secteur minier, questions à WoMin et SystExt

SystExt a souhaité faire la lumière sur ces enjeux en réalisant un état de l’art et en faisant témoigner des personnes affectées. L’association a donc organisé une conférence le 23 novembre 2024 à Paris - intitulée "Regards croisés sur les violations de droits humains en contexte de ruée minière mondiale" - et a accueilli à cette occasion Georgine KENGNE DJEUTANE, économiste, spécialisée en droits des femmes dans les industries extractives à WoMin African Alliance (Cameroun).

SystExt propose ainsi quatre synthèses qui restituent les deux présentations, la session de questions-réponses avec les participants, ainsi que les histoires de défenseuses assassinées tirées de (Le Tran, et al., 2020). Troisième volet de la série : Violations de droits humains dans le secteur minier, questions à WoMin et SystExt.

| ► Cette publication consiste en une synthèse réalisée par SystExt et reprenant les faits développés durant la session de questions-réponses. Elle n'a pas vocation à reproduire intégralement les propos prononcés par les intervenantes. |

▪ Question 01 · Comment changer les rapports de forces avec ces entreprises trop puissantes qui imposent leurs volontés aux politiques locales ?

(Georgine Kengne Djeutane, WoMin · GKD) Il s’agit d’une question complexe car le pouvoir utilise toutes les formes d’intimidations et notamment la militarisation. En réponse, l’approche de WoMin est de faire connaître les réalités du secteur minier auprès des communautés locales et, plus largement, auprès de tous les acteurs concernés, afin de constituer un réseau de personnes pouvant revendiquer leurs droits face aux conséquences de l’industrie minière, notamment le droit à la justice sociale. WoMin met ainsi à disposition les informations afférentes aux réglementations nationales et internationales, et les explicitent, afin d’empêcher les entreprises minières de profiter de l’ignorance des peuples. L’association partage également les retours d’expérience de terrain - comme lors de cet événement - afin de sensibiliser le grand public. WoMin considère qu’en partageant ce type d’informations au plus grand nombre, les populations affectées ne seront plus esseulées dans la défense de leurs droits et que cette communauté élargie sera en mesure d’inverser le rapport de force.

► Référence illustration : Solano, et al. (2020). Mining injustice through international arbitration: Countering Kappes, Cassiday & Associates’ claims over a gold-mining project in Guatemala. Institute for Policy Studies, Earthworks. Lien.

▪ Question 02 · Une mine pourrait être "durable" et ne plus entraîner les violations de droits humains dont elle est à l’origine aujourd’hui, si les entreprises respectaient vraiment les réglementations, incluant le Consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) ?

(Aurore Stéphant · AS) SystExt a démontré - au terme de deux ans d’une d’analyse basée sur l’étude de 350 sources documentaires - que la réglementation contraignante est le seul cadre normatif capable de prendre en charge efficacement les problématiques humaines, sociales et environnementales posées par l’industrie minière (SystExt, 2023). Ce positionnement fait consensus dans la littérature scientifique et grise à l’international. Le plus souvent, et contrairement aux idées reçues, le principal obstacle n’est pas l’absence de lois ou de règlementations mais leur application pleine et entière. De nombreux mécanismes expliquent ces lacunes : insuffisance des moyens alloués aux organismes de surveillance et de contrôle, manque de compétence et d'expertise technique au sein des organismes d'inspection, etc. Par ailleurs, si une entreprise souhaite améliorer efficacement ses pratiques, plutôt que de promouvoir des démarches de responsabilité sociale des entreprises (RSE), elle devrait tout mettre en oeuvre pour respecter la réglementation en vigueur et ne mener aucune démarche visant à l’affaiblir ou à la contourner. Ces dispositions permettraient de limiter les impacts miniers, en particulier au regard des droits fondamentaux ; les catastrophes décrites par Georgine Kengne Djeutane pourraient potentiellement être évitées ou, a minima, atténuées. Les projets miniers deviendraient ainsi probablement "supportables" - en limitant autant que possible leurs impacts - mais cela n’en ferait jamais des projets "durables".

(GKD) Effectivement, il serait exagéré de dire que l’application de ces lois conduirait à une suppression des impacts - parce que toute activité minière présente nécessairement des impacts négatifs - mais simplement à leur limitation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans certains contextes, notamment en Amérique latine, les revendications des communautés portent sur l’arrêt des activités minières et le maintien des matières premières minérales dans le sous-sol. Ces mouvements soulèvent les vraies questions : "Pourquoi exploiter les métaux ? Doivent-ils forcément être extraits ?" Nos sociétés actuelles s’inscrivent dans un contexte de consommation illimitée, qui pousse à une exploitation de ressources tout autant effrénée. Étant donné que toute exploitation génère inévitablement des impacts, il est donc nécessaire de s’interroger collectivement sur les modèles de société souhaités.

► Références illustration : Album photographique Flickr - Ditch Ocean Dumping par Earthworks. Lien. • Earthworks. (07/02/2018). Basamuk Bay. Lien. • Morse, I. (22/05/2020). Locals stage latest fight against PNG mine dumping waste into sea. Mongabay. Lien.

▪ Question 03 · Pourriez-vous détailler les impacts que WoMin a constatés sur les femmes et leurs revendications ?

(GKD) Dans plusieurs pays, les femmes n’ont pas le droit de posséder la terre, alors que ce sont elles qui la cultivent. Elles sont donc les premières personnes à être affectées quand l’usage de ces terres leur est arraché et qu’elles doivent se déplacer pour trouver de nouvelles terres agricoles. De plus, au sein du foyer, elles sont en charge des tâches ménagères, du soin des personnes malades et de l’approvisionnement du foyer en eau. Lorsque les activités minières entraînent une pollution des eaux, les femmes sont donc particulièrement exposées et peuvent tomber malades. WoMin a ainsi pu constater des cas d’enfants nés avec des malformations dues à la consommation d’eaux polluées. De plus, les femmes sont particulièrement exposées aux viols - "je ne veux pas utiliser ce terme mais il faut le dire". L’installation de camps miniers est à l’origine d’une paupérisation qui pousse les femmes à des activités précaires qu’elles ne menaient pas auparavant, pouvant conduire à la survenue de grossesses précoces. Par ailleurs, les compensations financières sont injustement versées aux hommes, qui peuvent dès lors s’éloigner de leurs familles (en se réinstallant ailleurs ou en se remariant, notamment) dont la charge revient intégralement aux femmes alors qu’elles se voient privées des indemnisations. Ces exemples illustrent l’ampleur des conséquences pour les femmes - les premières victimes de l’industrie minière - et expliquent pourquoi WoMin les priorise dans son travail.

► Référence illustration : EngenderHealth, & Women’s Earth Alliance. (25/09/2024). Women on the Frontlines: Climate Change, Gender-Based Violence, and Reproductive Rights. EngenderHealth. Lien.

▪ Question 04 · Quels sont les modes d’action des opposants à des projets miniers, sont-ils toujours exclusivement "pacifistes" ?

(AS) Les acteurs les plus mobilisés dans les conflits socio-environnementaux, tous secteurs d’activité confondus, sont les associations locales (69 % des conflits) et les populations locales (67 %), et non les syndicats (12 %) ou les ONG internationales (30 %) (Scheidel, et al., 2020). L’idée préconçue selon laquelle ce sont des ONG internationales qui initient les mobilisations locales s’avère donc statistiquement fausse. Par ailleurs, les formes d’actions sont quasiment exclusivement pacifiques, il s’agit de mobilisations, de sit-in, de distributions de tracts, d’organisation d’évènements - parfois même familiaux, etc. (Scheidel, et al. 2020, p. 7) : "Des actions de protestation potentiellement violentes, telles que des dommages matériels, des actes de sabotage ou des menaces d'utilisation d'armes, ont été documentées dans respectivement 7 %, 3 % et 3 % des cas, ce qui témoigne du caractère très majoritairement non violent des actions de protestation des défenseurs. (trad)" Il est cependant fréquent que les gouvernants, les entreprises minières et les médias criminalisent ces défenseurs des droits. Michel Forst, Rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l'environnement, dénonce d’ailleurs ces actes grandissants de stigmatisation, de criminalisation et de répression des défenseurs (Forst, 2024).

(GKD) Dans certains cas, les manifestations peuvent donner lieu à des actes un peu violents. En Afrique du Sud, par exemple, des femmes ont pu brûler des pneus sur la route d’accès au site minier pour contraindre le personnel de la mine. Dans d’autres cas, les revendications sont relayées par l’intermédiaire de pétitions et de lettres, à l’image de femmes affectées par la mine d’or de Bomboré (Burkina Faso) qui en ont adressé à la direction générale de la compagnie minière au Canada, et qui ont reçu une réponse officielle. Dans certains contextes, des femmes menacent de maudire les responsables en se mettant nues [appelé la "malédiction de la nudité" : dans certaines croyances, la nudité des femmes est considérée comme une malédiction pour la personne qui la voit, causant impuissance, maladie ou mort (Diabate, 2020)]. Sur son site Internet, WoMin met à disposition des informations relatives aux différentes techniques de mobilisation des femmes en Afrique subsaharienne.

► Référence illustration : SystExt (12/10/2016). Une lutte sans fin, les nouveaux conquérants du quadrilatère d’or. Lien. ► Références citées : Diabate, N. (2020). Naked Agency: genital cursing and biopolitics in Africa. Duke University Press. • Forst, M. (2024). State repression of environmental protest and civil disobedience: A major threat to human rights and democracy. Position Paper by United Nations Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention. • Scheidel, et al. (2020). Environmental conflicts and defenders: A global overview. Global Environmental Change, 63, 102104.

▪ Question 05 · Quels sont les résultats des luttes et peut-on en dégager des facteurs de réussite pour faire annuler des projets ?

(AS) Scheidel et al (2020) rappellent que la grande majorité des conflits socio-environnementaux ne mènent pas à l’arrêt des projets miniers concernés ni à la reconnaissance des droits ou des revendications des défenseurs. Ces chercheurs mettent cependant en évidence que la mobilisation la plus efficace est le plus souvent multi-échelle, en associant différents types d’acteurs et en combinant différents types d’actions - par exemple, des campagnes de sensibilisation, des manifestations et des démarches juridiques.

(GKD) À défaut de réussite totale, les mobilisations ont donné lieu à certaines avancées, à l’image de la mine d’or de Bomboré (Burkina Faso). Les femmes ont manifesté en empêchant le personnel de la mine d’entrer sur le site minier durant une journée afin de dénoncer le manque d’accessibilité à l’école depuis les sites de relocalisation (nouvellement construits pour réinstaller les villages détruits). Elles ont ainsi obtenu que l’entreprise minière mette à disposition un bus pour le transport des enfants. Il ne s’agit cependant pas d’une réussite, compte tenu des nombreuses autres demandes restées sans réponse : les compensations "terre pour terre" en remplacement des indemnisations financières, la réfection des puits d’eau dans les sites de relocalisation, la réévaluation à la hausse des compensations associées à l’abattage des arbres fruitiers, médicinaux et de subsistance, etc.

► Références illustration : Boorer, M. (24/09/2021) El Salvador: the Water Defenders - The battle to ban mining in El Salvador. Latin America Bureau. Lien. • Dougherty, M. L. (12/04/2017). El Salvador Makes History? The North American Congress on Latin America (NACLA). Lien. • Montoya, A. (2023). Post-extractive juridification: Undoing the legal foundations of mining in El Salvador. Geoforum, 138, 103667. Lien. ► À noter qu'une nouvelle loi a été adoptée le 23/12/2024 sous l'impulsion du président Bukele mettant un terme à sept années d’interdiction d’activité minière dans le pays : Gatehouse, M. (15/01/2025). El Salvador: ‘No to Life, Yes to Mining’. The Bukele government overturns mining ban and prosecutes water defenders. Latin America Bureau. Lien. ► Référence citée : Scheidel, et al. (2020). Environmental conflicts and defenders: A global overview. Global Environmental Change, 63, 102104.

▪ Question 06 · Y a-t-il des exemples de projets miniers qui ont mis en place des mesures réelles pour assurer des bonnes relations avec des communautés ; et, si oui, comment peuvent-ils servir d’exemple ?

(GKD) "Je ne veux pas être violente dans mes propos, mais je ne pense pas que les mines aient véritablement les intérêts des communautés à coeur." Le plus souvent, les exploitants miniers ne souhaitent pas échanger avec les populations locales et se montrent particulièrement hostiles. "Il n’y a vraiment aucun exemple, du moins à ma connaissance, pour lequel les compagnies minières sont allées vers les communautés." Ils se considèrent dans leur bon droit, arguant qu’ils détiennent le permis minier et que les terres associées n’appartiennent donc plus aux populations locales. Ces dernières se voient conséquemment contraintes de mener de nombreuses démarches pour entamer puis maintenir un dialogue avec les entreprises minières afin de défendre leurs droits et soumettre leurs revendications.

► Référence illustration : Amnesty International. (2023). Powering Change or Business as Usual? Forced evictions at industrial cobalt and copper mines in the Democratic Republic of the Congo. Lien.

▪ Question 07 · Quelles ont été les réactions des entreprises minières face aux revendications des communautés dans les trois cas présentés (Marampa, Bomboré, Toliara) ?

(GKD) Le cas du projet de titane de Toliara (Madagascar) est patent, l’entreprise minière refusant de prendre en compte l’opposition des populations autochtones et locales qui ont pleinement connaissance des enjeux du projet. Si l’ampleur du mouvement citoyen a conduit à suspendre les activités minières durant dix années, un nouveau projet a été proposé en 2024. Dans le cas de la mine d’or de Bomboré (Burkina Faso), un dialogue a été engagé avec l’exploitant minier. Il s’agit cependant d’un processus qui devra se poursuivre sur le long terme, car le Consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) ne se réduit pas à un "oui" ou "non" ponctuel, mais plutôt à un processus qu’il faut sans cesse questionner. Le cas du projet de centrale à charbon de Sendou au Sénégal permet d’illustrer une autre stratégie de mobilisation (soutenue par WoMin), par l’organisation de campagnes de plaidoyer contre la Banque africaine de développement, principal financeur du projet. Des échanges se sont tenus avec des représentants de la Banque, qui ont également rencontré sur site les populations afin de recueillir leurs revendications. Bien qu’il s’agisse de démarches s’étendant sur plusieurs années, ce type d’acteurs peut être à l’origine de pressions supplémentaires sur les entreprises minières.

► Référence illustration : Grant, et al. (2024). Indigenous consultation is key to the Ring of Fire becoming Canada’s economic superpower. Institute for Policy Studies, The Conversation. Lien.

▪ Question 08 · Quels leviers peuvent être actionnés par les citoyens européens ?

(AS) En tant que citoyen européen, le premier levier d’action est de soutenir les défenseurs des droits. Comme le rappelle Forst (2024), les citoyens européens ont collectivement la responsabilité de refuser et de dénoncer tout acte d’intimidation, de stigmatisation, de criminalisation ou de répression à l’encontre des défenseurs. Le deuxième levier d’action est d’exiger un accès à toutes les informations afférentes à l’industrie minière, qui s’avère particulièrement peu documentée - en comparaison avec d’autres secteurs comme l’agriculture ou le pétrole - d’autant que de nombreux sites miniers se trouvent sur le territoire européen. Cette exigence peut se faire soit à l’échelle individuelle (ex. en tant que représentant d’une entreprise souhaitant disposer d’informations sur les produits métalliques qu’il achète), soit à l’échelle collective (ex. par l’intermédiaire d’une association). L’accès à ces informations représente un prérequis à l’évaluation et la gestion des risques associés à l’exploration et à l’exploitation minière, tel que souligné par Maus et Werner (2024).

(GKD) En tant que citoyen européen, l’accès à l’information est effectivement essentiel. Une conférence comme celle d’aujourd’hui permet justement d’être informé et d’être en mesure ensuite d’en relayer les contenus dans son entourage et auprès de ses élus. Dans la plupart des cas, les gouvernements soutiennent en effet les compagnies minières et leur accordent plus de crédit qu’aux communautés affectées et aux associations. De nombreuses entreprises minières opérant en Afrique subsaharienne et dans d’autres régions du monde sont basées dans des pays occidentaux, en particulier au Canada. Un rapprochement entre les citoyens et les acteurs de la société civile du "Sud global" et du "Nord global" constitue donc un levier puissant, qui peut tout autant être actionné en Europe. Il est nécessaire que tous les acteurs de la société civile travaillant pour cette même cause, quel que soit leur pays d’origine, puissent se mettre en réseau, afin de visibiliser leurs revendications et de les porter au plus haut niveau.

► Référence illustration : ICOMOS, & IUCN. (2021). ICOMOS and IUCN Technical Review on the ‘Proposed mining activity at the Kallak iron ore deposit by Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB)’, in proximity to the World Heritage property ‘Laponian Area’, received by the World Heritage Centre on 31 May 2021. Lien. • Persson, et al. (2017). What local people? Examining the Gállok mining conflict and the rights of the Sámi population in terms of justice and power. Geoforum, 86, 20-29. Lien. • Sami Parliament. (2022). Opinion regarding application for mining concession for the area Kallak K nr 1 in Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Municipality, Norrbotten County. ► Références citées : Forst, M. (2024). State repression of environmental protest and civil disobedience: A major threat to human rights and democracy. Position Paper by United Nations Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention. • Maus, V., & Werner, T. T. (2024). Impacts for half of the world’s mining areas are undocumented. Nature, 625(7993), 26-29.

▪ Question 09 · La relocalisation des activités minières en Europe peut-elle être une solution ?

(GKD) La relocalisation des activités minières en Europe ne semble pas être une solution, d’autant qu’elles s’avèrent déjà présentes sur ce territoire - comme au Canada ou en Australie d’ailleurs - et présentent des impacts conséquents. La solution serait plutôt de reconsidérer les pratiques dans l’industrie minière et de s’interroger sur les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’extraire autant. "Pourquoi nous extrayons ? C’est important pour qui ? Quand on parle de minerais critiques (comme le cobalt ou le lithium), c’est critique pour qui ? Dans certaines communautés, les personnes ont besoin d’eau potable. Qu’est-ce qui est critique pour nous ? L’eau potable ! Il faut donc revoir ce système capitaliste et questionner ses "bienfaits". Combien de personnes bénéficient de ce système ? Les riches continuent-ils d’être plus riches et les pauvres, plus pauvres et marginalisés ? C’est donc tout un système qu’il faut questionner."

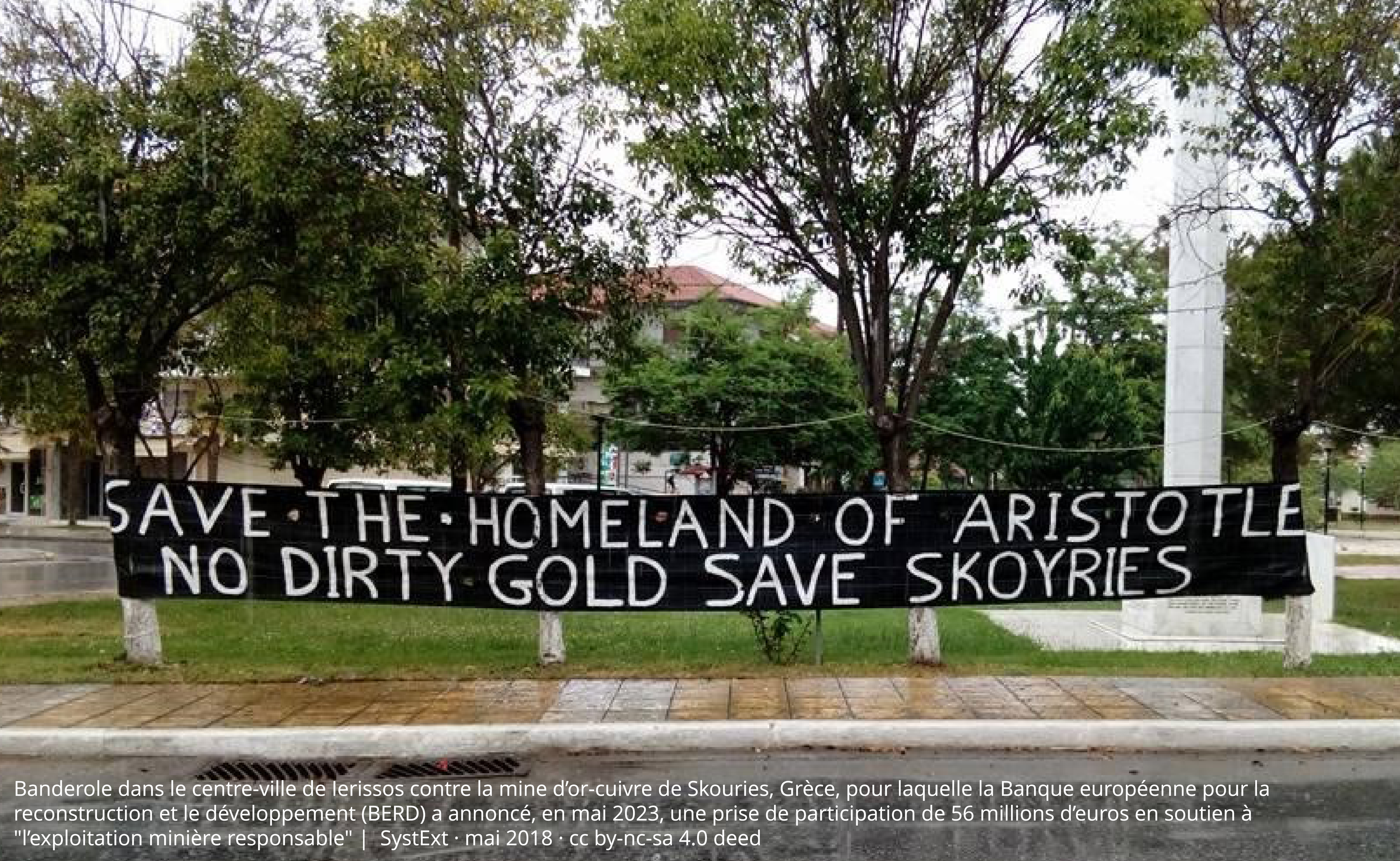

(AS) Les questions posées par Georgine Kengne Djeutane devraient effectivement être le préalable à toute réflexion sur le développement minier. D’autre part, il est nécessaire de s’interroger sur le potentiel minier et sur la situation de cette industrie en Europe. Il est fréquent, en particulier en France, de présenter ces activités comme anciennes ou rares. Au contraire, elles sont très développées, tant en Suède, en Roumanie ou en Grèce, qu’en Espagne, au Portugal, ou encore en Allemagne. Ensuite, il n’existe aucune preuve que le développement des activités minières en Europe conduise à une réduction de celles à l’international. Il ne s’agit pas de "vases communicants" mais plutôt d’une "accumulation des exploitations". En effet, le retour d’expérience de SystExt montre que si un gisement présente un potentiel vraiment intéressant et que les conditions technico-économiques sont réunies, il est mis en exploitation ; que d’autres sites produisent les mêmes métaux, ou non. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’exploitation minière européenne se distingue à l’international par ses meilleures performances en termes humains, sociaux et environnementaux est invalidé par des faits avérés et largement documentés depuis des décennies. De surcroît, des démarches d’affaiblissement règlementaire se précisent en Europe notamment par l’intermédiaire du Règlement sur les matières premières critiques, qui introduit en particulier des procédures administratives simplifiées pour les projets miniers dits "stratégiques" (Journal officiel de l’Union européenne, 2024). Les mêmes tendances s’observent en France et en Suède, pour ne citer que ces exemples (Assemblée Nationale, 2024). SystExt n’identifie ainsi aucun argument démontrant qu’en Europe l’exploitation minière soit plus responsable ou moins impactante que dans d’autres régions du monde.

► Références citées : Assemblée nationale. (2024). Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 30 octobre 2024 sur les terres rares et les ressources naturelles stratégiques du 18/12/2024. Lien. • Journal officiel de l’Union européenne. (Mai, 2024) Règlement (UE) 2024/1252 du parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières. Lien.

▪ Question 10 · Les projets miniers bénéficient-ils seulement de financements privés ou bien également de subventions publiques, par exemple, par des banques de développement ?

(GKD) En Afrique, la plupart des projets miniers sont co-financés par la Banque africaine de développement ; "bien qu’il ne s’agisse pas véritablement d’une banque africaine de développement" selon WoMin qui a étudié son fonctionnement et relevé que l’actionnariat était très majoritairement porté par des pays non-africains. Pour certains projets, l’ONG a également constaté la participation financière de banques privées, notamment néerlandaises, de banques étatiques, ou encore d’organismes publics. Il est en effet fréquent que des subventions publiques soient mobilisées à cette fin.

(AS) Concernant les dizaines de sites miniers que SystExt a visités en Europe, le soutien par des financements publics - qu’ils soient étatiques ou européens - était également très fréquent. Les montants associés pouvaient représenter une part substantielle voire majoritaire des projets miniers concernés, en particulier en Grèce et en Andalousie, visitées par SystExt respectivement en 2018 et 2022.

► Références illustration : SystExt. (19/03/2020). La Chalcidique, entre mines antiques et résistance contemporaine. Lien. • Aristeidou, O. (31/05/2023). EBRD promotes responsible mining in Greece. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Lien.

▪ Question 11 · Existe-t-il des labels responsables, similaires à ce qui se fait dans l’alimentation ; et, si oui, permettent-ils une réduction des impacts ?

(AS) Un label se définit comme un élément d’identification permettant de différencier une entreprise, un produit ou un service d’un(e) autre par l'homologation de certaines caractéristiques (SystExt, 2023). Il s’agit donc d’un instrument relevant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie minière, au même titre que les normes, les standards, les lignes directrices ou les codes de conduite. S’il existe effectivement quelques labels - comme le Responsible Jewellery Council (RJC) ou le LBMA Responsible Gold Guidance (RGG) du London Bullion Market Association (LBMA) - leur niveau de contrainte s’avère faible et leur efficacité reste réduite (SystExt, 2023). Comme présenté précédemment [cf. Question 02], la réglementation contraignante est le seul cadre normatif capable de prendre en charge efficacement les problématiques humaines, sociales et environnementales posées par l’industrie minière, et non les instruments relevant de la RSE.

► Références illustration : Akcil, A., & Mills, G. (2014, Octobre). Global Best Practices in Cyanide Management: The International Cyanide. Mining Turkey Magazine, pp. 18-23. Lien. • Gökdere, et al. (2014). Kişladağ Gold Mine heap leach facility. Proceedings of Heap Leach Solutions, 57-65. Lien. Reinart, Ü. B. (23/07/2006). Cyanide poisoning in Esme, Turkey. Mines and Communities. Lien.

▪ Question 12 · Comment concilier l’urgence de l’exploitation minière - ancrée dans un monde capitaliste et productiviste - avec la lenteur nécessaire aux discussions, à la sensibilisation et à l’adaptation des populations et communautés ?

(AS) Le retour d’expérience de SystExt montre que les mobilisations de grande ampleur - rassemblant de nombreux acteurs de la société civile et soutenus par des mouvements citoyens - permettent de répondre efficacement aux projets miniers les plus importants. Par ailleurs, ce type de rassemblement permet d’élaborer des positionnements communs sur les enjeux métalliques et miniers et de diffuser des scénarios alternatifs aux modèles actuels, dans un contexte où les citoyens manquent d’informations (tel que décrit précédemment) et restent peu impliqués dans les décisions politiques associées.

(GKD) Cette question s’avère plus complexe dans les contextes rencontrés par WoMin où les communautés sont confrontées à de nombreuses problématiques - dans des environnements le plus souvent marqués par le colonialisme et le néocolonialisme - comme la paupérisation, le manque d’emplois, le chômage des jeunes, etc. Ces problématiques freinent nécessairement les capacités de mobilisation des communautés qui doivent avant tout trouver les moyens de survivre. Les médias peuvent dès lors s’avérer déterminants, en se faisant le porte-voix des populations affectées et en les appuyant dans leurs luttes.

► Référence illustration : Thematic Forum on Mining and the Extractive Economy (TSF-Mining). (Octobre 2023). TSF Mining Day 3, 19 October 2023 - Celebrating and visioning a world beyond extractivism. Lien.

► Tous les liens hypertextes fournis étaient fonctionnels au 15/04/2025.