État des lieux des violations de droits humains dans l’industrie minière à l’international

SystExt a souhaité faire la lumière sur ces enjeux en réalisant un état de l’art et en faisant témoigner des personnes affectées. L’association a donc organisé une conférence le 23 novembre 2024 à Paris - intitulée "Regards croisés sur les violations de droits humains en contexte de ruée minière mondiale" - et a accueilli à cette occasion Georgine KENGNE DJEUTANE, économiste, spécialisée en droits des femmes dans les industries extractives à WoMin African Alliance (Cameroun).

SystExt propose ainsi quatre synthèses qui restituent les deux présentations, la session de questions-réponses avec les participants, ainsi que les histoires de défenseuses assassinées tirées de (Le Tran, et al., 2020). Premier volet de la série : SystExt · État des lieux des violations de droits humains dans l’industrie minière à l’international.

| ► Cette publication consiste en une synthèse réalisée par SystExt et reprenant les faits développés durant la présentation de l'intervenante. Elle n'a pas vocation à reproduire intégralement les propos prononcés dans ce cadre. |

1. INTRODUCTION

▪ 1.1. Ruée minière mondiale faisant craindre une aggravation des violations de droits humains

Le modèle de développement économique et industriel de nos sociétés occidentales dépend intrinsèquement des ressources minérales et se fonde sur une croissance exponentielle de leur production. Les scénarios de "transition" proposés par les gouvernements et les organisations internationales ne font pas exception. Ils reposent sur des besoins en métaux considérables qui s'ajoutent à des prévisions de production métallique sans précédent. Dans ce contexte, de nombreuses institutions nationales et internationales promeuvent en priorité une intensification de l’activité minière partout où cela est possible, depuis les forêts primaires jusqu’aux grands fonds marins. Elles sont cependant peu enclines à mentionner les conséquences humaines, sociales et environnementales des filières minérales et l’aggravation des inégalités qu’elles induisent. De manière paradoxale, malgré le nombre grandissant d'initiatives volontaires (chartes, standards, guides de bonnes pratiques, etc.) censées prévenir ces impacts et garantir la mise en œuvre de pratiques respectueuses des humains et de l’environnement, le nombre de violations de droits humains ne cesse d'augmenter (SystExt, 2023).

En Europe, tandis que la question des métaux nécessaires aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables prend une place grandissante dans l’espace public et médiatique, ces réalités restent méconnues ou ne portent que sur quelques métaux et quelques pays. Elles constituent pourtant le quotidien de milliers de personnes dans le monde entier, et concernent tant les exploitations de fer, de charbon ou d’aluminium que celles de lithium, de cobalt ou de terres rares. Il est donc crucial d’écouter le témoignage des personnes affectées et de documenter les réelles implications de nos modes de production.

Toutes les données suivantes portent sur la mine industrielle, laquelle produit l’essentiel des matières premières minérales dans le monde : 88 % des métaux, 80 % du charbon, 80 % de l'or, 69 % des minéraux industriels ou encore 60 % des diamants (Lottermoser, 2010).

▪ 1.2. Enjeux majeurs mais invisibilisés dans le débat public

Il y a près de vingt ans, John Ruggie, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, alertait sur la gravité des violations de droits humains dans les industries extractives (ONU, 2006, p. 8) :

[…] ce sont les industries extractives - pétrole, gaz, mines - qui viennent largement en tête des abus […]. […] Les industries extractives sont également accusées de la plupart des pires abus, qui peuvent aller jusqu’à la complicité de crime contre l’humanité. Parmi ces abus, on citera notamment les actes commis par les forces de sécurité publiques et privées chargées de protéger les biens des entreprises, la corruption sur une grande échelle, la violation des droits des travailleurs ainsi qu’un large éventail d’abus touchant les communautés locales, en particulier les autochtones.

Les réalités décrites par John Ruggie peuvent être appréhendées grâce aux témoignages de celles et ceux qui en sont victimes. C’est le cas, par exemple, de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, avocat spécialisé dans la défense des droits humains, et Antonio Diaz Valencia, dirigeant autochtone (Global Witness, 2024a). Ces deux défenseurs ont disparu en janvier 2023 après avoir assisté à une réunion communautaire à San Miguel de Aquila, Mexique, concernant le fonctionnement de la mine de fer de Las Encinas (Front Line Defenders, 2023). Leur véhicule a été retrouvé deux jours plus tard, abandonné en bordure d’autoroute et présentant des impacts de balles. En novembre 2024, leur corps n’avait toujours pas été retrouvé.

▪ 1.3. Limites associées au manque de données

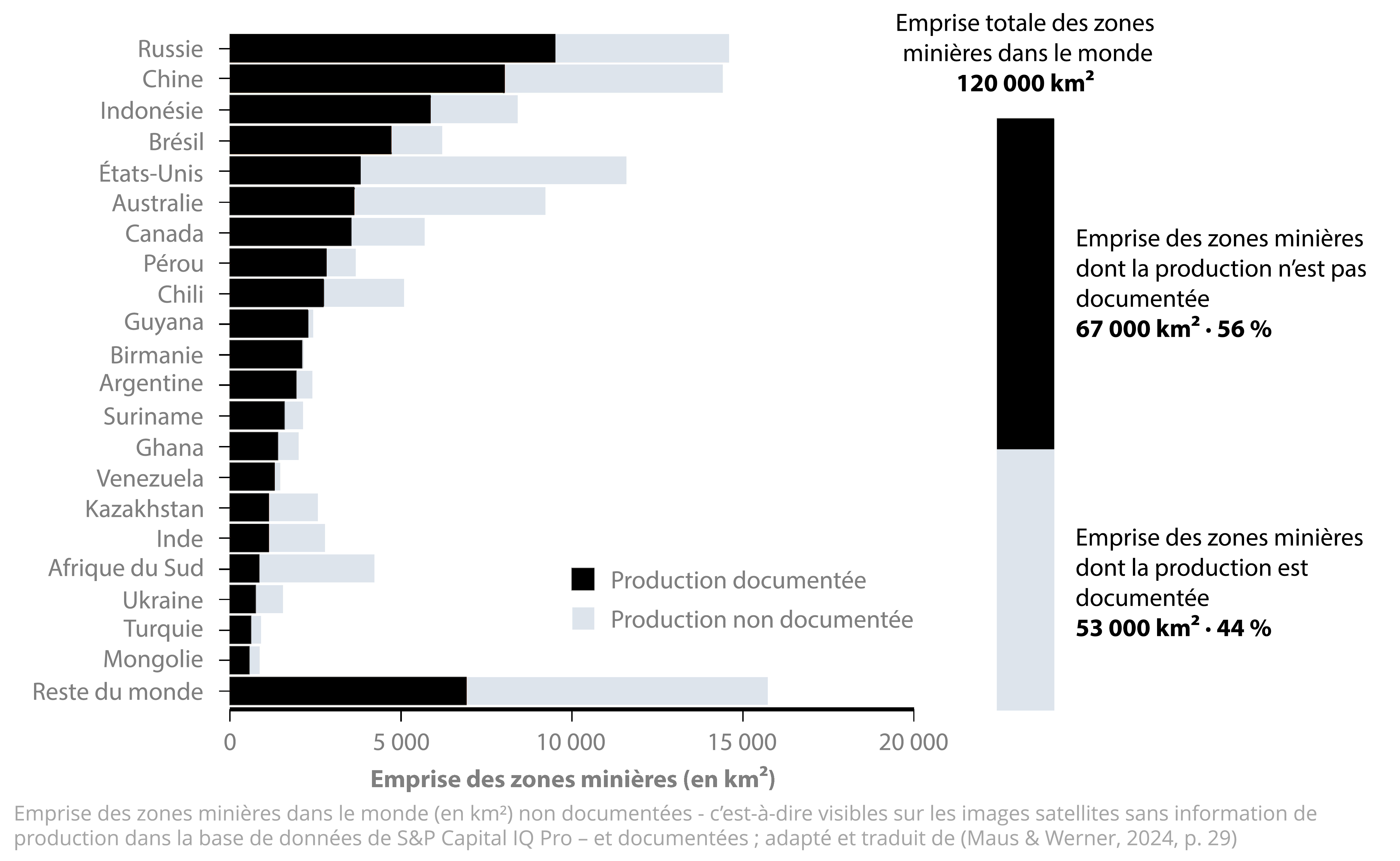

De surcroît, nombre de chercheurs alertent sur le manque de données relatives à l’industrie minière, en particulier concernant les impacts et les violations de droits humains associés (Sonter, et al., 2018 ; Sonter, et al., 2020 ; Werner, et al., 2020 ; Tang & Werner, 2023 ; Maus & Werner, 2024). Ces derniers auteurs ont d’ailleurs mis en évidence que plus de la moitié des zones minières mondiales (56 %) visibles sur les images satellites n'ont pas d'informations de production répertoriées dans la base de données de S&P Capital IQ Pro, une référence à l’international (Maus & Werner, 2024).

Ce manque d’informations a deux implications : (1) les données disponibles sur les conséquences humaines, sociales et environnementales de l’industrie minière représentent une évaluation a minima ; (2) les risques associés à l’exploration et à l’exploitation minière sont difficiles à évaluer et à gérer, tel qu’expliqué par (Maus & Werner, 2024, p. 27) :

[...] nous en savons étonnamment peu sur ce qui se passe dans le secteur au niveau mondial et sur la manière dont l'exploitation minière affecte l'environnement et les communautés vivant à proximité des mines. […] Il n'existe pas d'inventaire complet des centaines de milliers de sites miniers et de zones d'exploration dans le monde. Les données publiques sur la production minière, les déchets, la pollution et la consommation d'eau et d'énergie font largement défaut. […] Nous ne pouvons pas gérer ce que nous ne pouvons pas mesurer, et il est donc temps de s'attaquer aux "inconnues connues" du secteur minier. (trad)

2. VIOLATIONS DE DROITS HUMAINS DANS L'INDUSTRIE MINIÈRE

▪ 2.1. Multiplicité des problématiques et principaux types de violations

Les droits humains sont protégés par le droit international. Ils sont notamment inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, mais aussi dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (ONU, 1966a) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (ONU, 1966b), tous deux adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966. Le PIDCP entérine notamment les droits afférents à l’intégrité corporelle et à la liberté individuelle, tandis que le PIDESC traite des droits à l’eau, à la santé, au logement ou encore à l’éducation. À ces droits s’ajoute le droit à vivre dans un environnement sain, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en juillet 2022 (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 2023). Les violations de droits humains se définissent comme le fait de ne pas respecter ces droits fondamentaux.

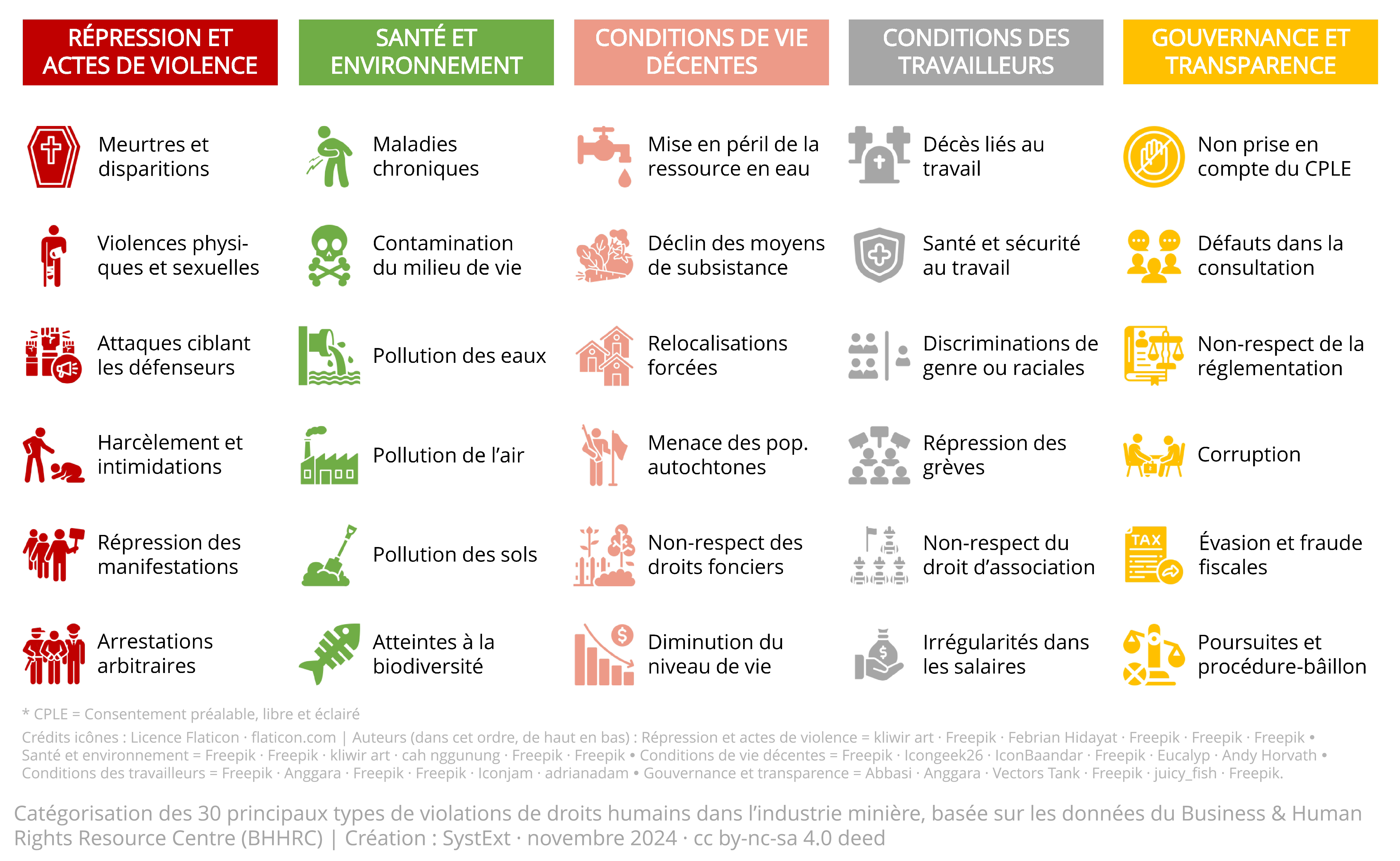

À l’international, l’industrie minière est associée à la violation de la plupart de ces droits. À partir de son retour d’expérience et des données du Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC), SystExt a classé en 5 catégories les 30 principaux types de violations associées à l’industrie minière (i) : répression et actes de violence, santé et environnement, conditions de vie décentes, conditions des travailleurs, gouvernance et transparence.

▪ 2.2. Omniprésence et persistance des violations

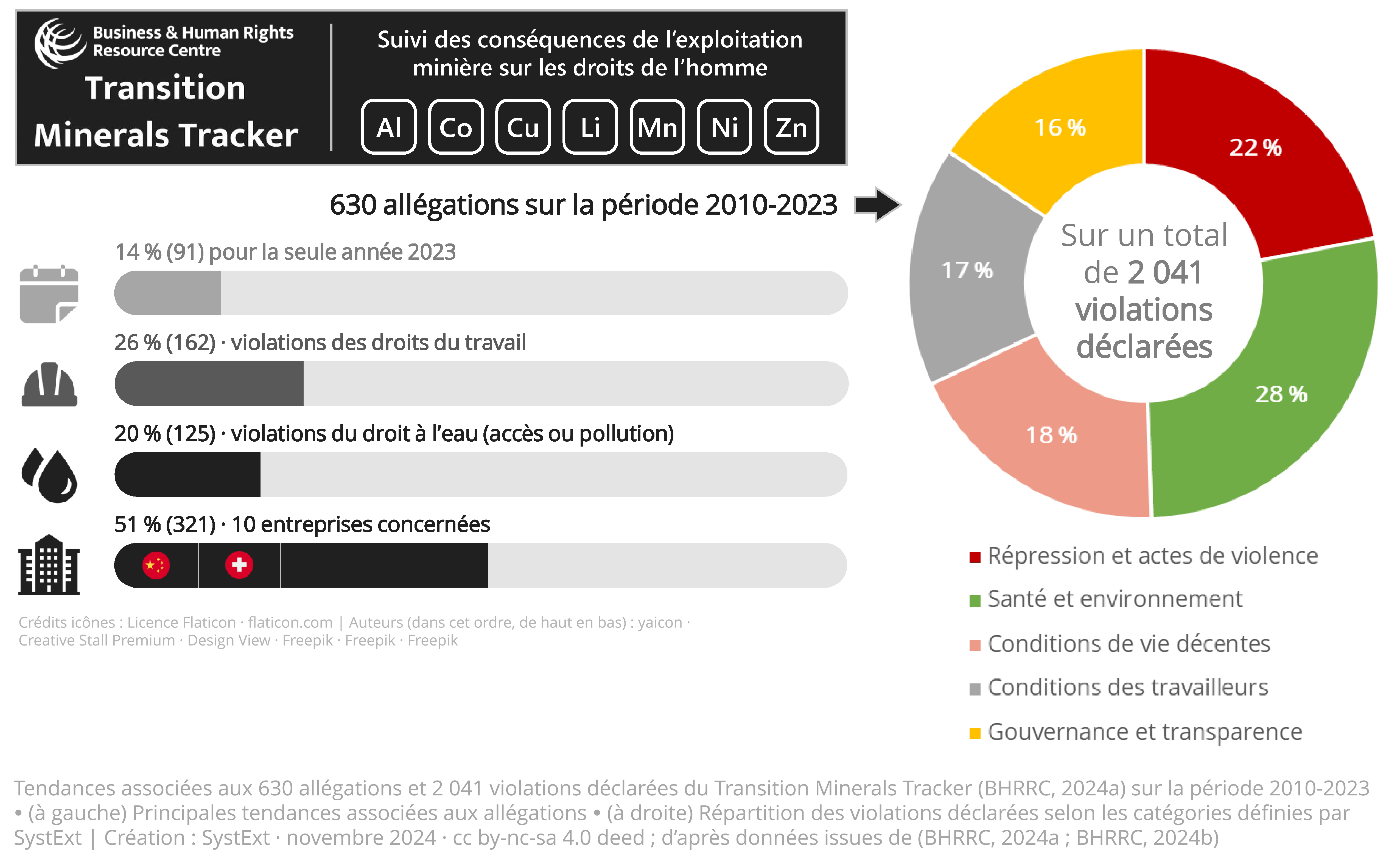

La seule base de données publique portant sur tous ces types de violations en lien avec l’industrie minière est le Transition Minerals Tracker du Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) (BHRRC, 2024a) (ii). Elle référence les allégations de violations pour sept substances uniquement : aluminium (Al), cobalt (Co), cuivre (Cu), lithium (Li), manganèse (Mn), nickel (Ni) et zinc (Zn). 630 allégations ont été recensées sur la période 2010-2023, ce qui correspond à 2 041 violations déclarées (une allégation pouvant être associée à plusieurs violations) (BHRRC, 2024a ; BHRRC, 2024b).

L’analyse de ces 630 allégations met en exergue quatre tendances : (a) 14 % ont été déclarées durant l’année 2023 uniquement (iii) ; (b) 26 % sont afférentes à des violations du droit au travail ; (c) 20 % sont afférentes à des violations du droit à l’eau - que ce soit en termes de qualité, via une pollution des eaux, ou en termes de quantité, via une raréfaction de la ressource ; (d) 51 % concernent 10 entreprises dans le monde, seulement. Plus précisément, 11 % concernent une entreprise basée en Chine (72 allégations) ; 11 %, une entreprise basée en Suisse (71 allégations) ; et 20 %, huit autres entreprises (BHRRC, 2024b).

Le BHRRC souligne également l’importance du rôle des acteurs économiques occidentaux, basés en particulier en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada. À ce titre, le Human Rights Resource Center alerte sur la prédominance des entreprises canadiennes dans les violations de droits humains (Salim, 2022) :

Les entreprises canadiennes, qui dominent l'industrie minière mondiale, figurent parmi les pires contrevenants. Actuellement, plus de 1 000 entreprises canadiennes opèrent dans plus de 100 pays, ce qui représente 75 % des entreprises d'exploitation et de prospection minières dans le monde. De plus, 34 % des sociétés minières accusées de violations de l'environnement et des droits de l'homme dans le monde sont canadiennes. (trad)

▪ 2.3. Cas de la mine de cuivre-or de Tintaya, Pérou

L’exploitation de la mine de cuivre-or de Tintaya, au Pérou, a débuté en 1985. Sur la période 2012-2023, le BHRRC référence pour ce site minier 23 allégations ; ce qui en fait le deuxième site du Transition Minerals Tracker en nombre d’allégations (BHRRC, 2024a). Ces allégations sont associées à 87 violations déclarées, de 19 types (meurtres et disparitions, répression des manifestations, mise en péril de la ressource en eau, relocalisations forcées, menace des populations autochtones, pour ne citer que ces exemples) (BHRRC, 2024a) ; ce qui illustre le caractère multiforme des violations dont un même site minier peut être à l’origine.

À la suite d’importantes mobilisations en 2012, la police péruvienne a été accusée d’actes de répression violents envers des manifestants et/ou des représentants de peuples autochtones, comprenant notamment le meurtre de deux paysans, dix-huit détentions arbitraires - au sein des locaux de police situés à l’intérieur même du site minier - et des actes de torture (Ccotarma Ttito, 2018 ; Saco, 2022).

Au cœur des revendications des manifestants se trouvait la gestion des pollutions d’origine minière. En effet, des études réalisées par des organisations institutionnelles et de la société civile entre 2010 et 2021 ont mis en évidence une pollution étendue à l’origine de problématiques sanitaires graves (CENSOPAS, 2010 ; Ministerio del Ambiente Perú, 2013 ; Amnesty International, 2017 ; Amnesty International, 2021). Ces études concluent notamment à une imprégnation des communautés locales en plomb (Pb), en cadmium (Cd), en arsenic (As) et en mercure (Hg). Elles révèlent également qu’aux abords du site, la plupart des points d’eau potable présentent des concentrations excédant les seuils règlementaires péruviens pour au moins un de ces quatre métaux.

Si les populations alertent depuis plus de 20 ans les exploitants successifs et les autorités sur la contamination de leur milieu de vie, la prévalence de maladies, ou encore la mortalité de bétail, aucune mesure n’a été prise à ce jour.

3. ÉTAT DES LIEUX DES VIOLATIONS À L'INTERNATIONAL

▪ 3.1. Situation dramatique des défenseurs des droits

Un défenseur des droits désigne toute personne ou groupe de personnes qui, à titre personnel ou professionnel, et de manière pacifique, s’efforce de protéger et de promouvoir les droits humains (ONU, 2016). Leur droit à exercer les libertés fondamentales - que sont la liberté d’expression, le droit à la vie privée et le droit à se réunir pacifiquement - est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (ONU, 2016) (iv).

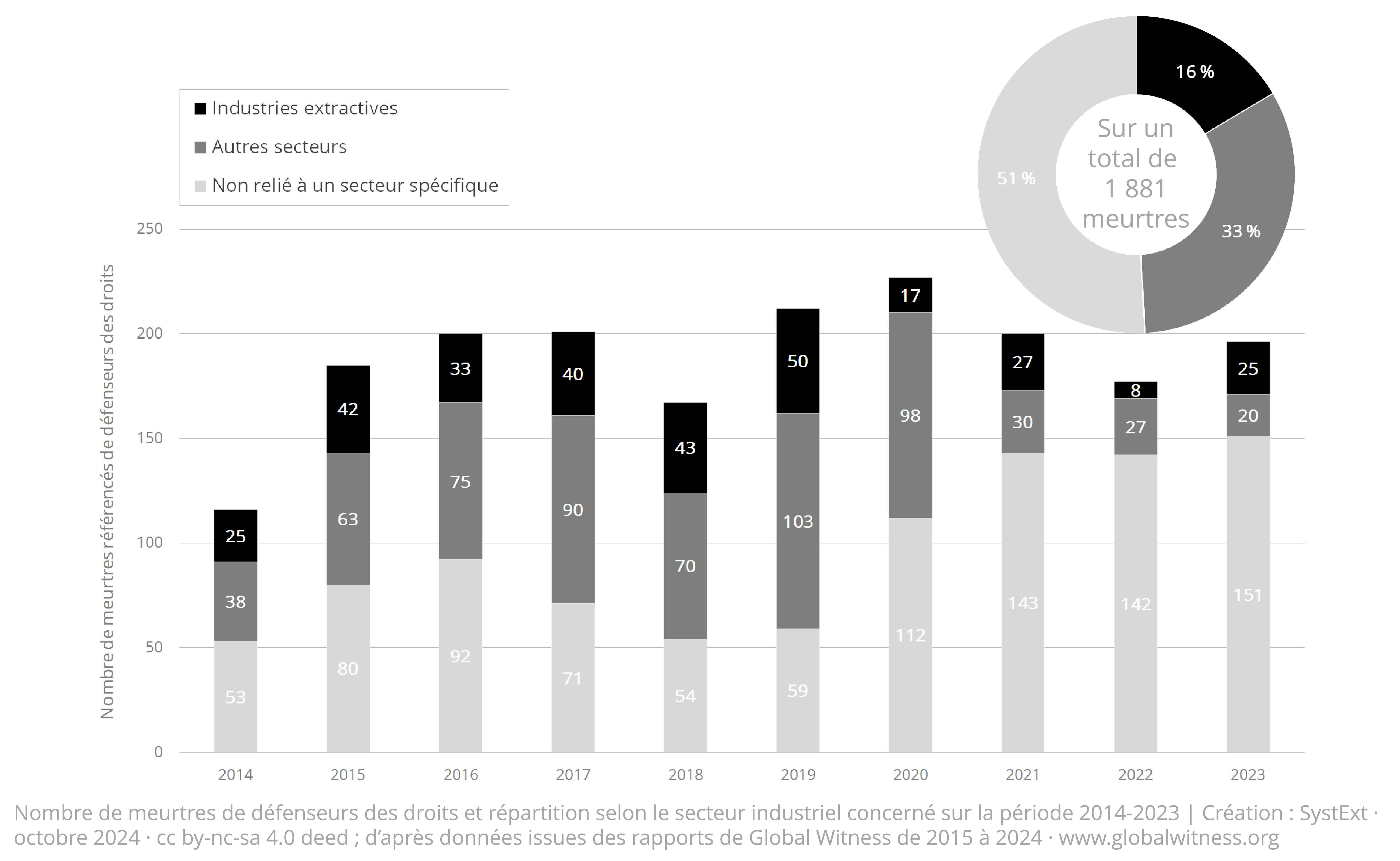

La situation des défenseurs des droits est particulièrement préoccupante. Entre 2014 et 2023, tous secteurs d'activité confondus, au moins 1 881 défenseurs ont été tués, soit l’équivalent d’un meurtre tous les deux jours sur cette période de dix ans. 16 % de ces assassinats sont imputables aux industries extractives - pétrole, gaz et mines - selon un traitement statistique réalisé par SystExt à partir des données de Global Witness de 2015 à 2024 (v). À ce dernier titre, l’industrie minière est le secteur le plus impliqué dans les meurtres des défenseurs des droits (Global Witness, 2024a).

► Voir la synthèse dédiée de SystExt, basée sur (Le Tran, et al., 2020), qui détaille les histoires de huit défenseuses des droits assassinées pour leur engagement contre l’industrie minière.

De surcroît, les meurtres ne représentent qu’une partie de l’ensemble des agressions envers les défenseurs des droits, tel que le souligne John Knox, ancien Rapporteur spécial des Nations Unies (UNEP, 2018) :

En raison de leur travail inlassable en faveur de l'autonomisation des communautés et de la protection des écosystèmes, les défenseurs de l'environnement sont tués dans des proportions alarmantes. Le meurtre n'est pas la seule façon de persécuter les défenseurs de l'environnement ; pour chaque personne tuée, 20 à 100 autres sont harcelées, arrêtées illégalement et légalement, et poursuivies pour diffamation, entre autres intimidations. (trad)

L’industrie minière est également responsable du plus grand nombre d’attaques contre les défenseurs des droits (BHRRC, 2024b).

▪ 3.2. Multiplication des conflits socio-environnementaux

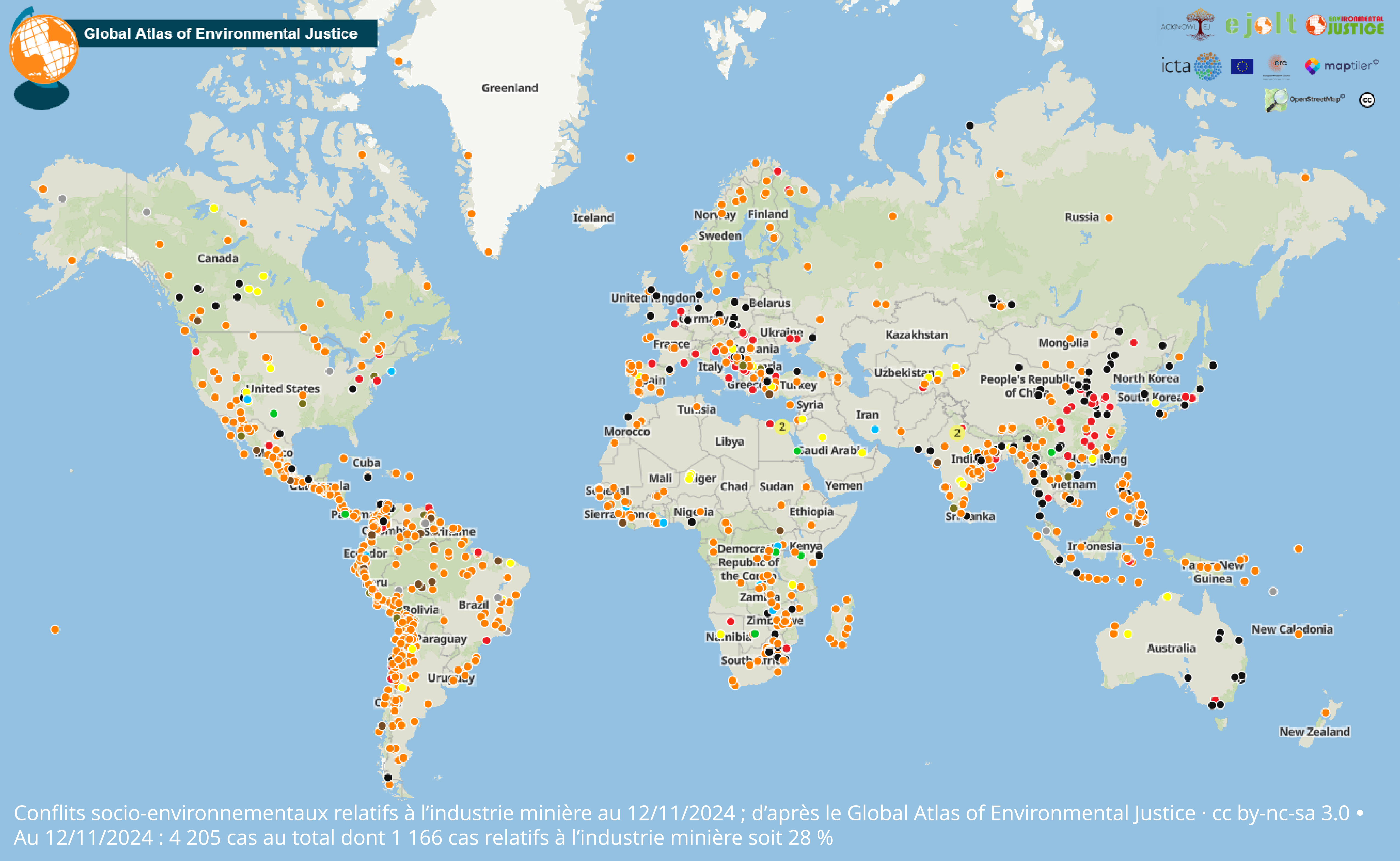

Le secteur minier est historiquement - et toujours aujourd’hui - à l’origine du plus grand nombre de conflits socio-environnementaux (Butt, et al., 2019 ; Scheidel, et al., 2020). En date du 12 novembre 2024, sur les 4 205 cas référencés dans la base de données Global Atlas of Environnemental Justice, tous secteurs confondus (agriculture, manufacture, énergies renouvelables, nucléaire, etc.), 1 166 cas étaient relatifs à l’industrie minière, soit 28 % (vi).

Contrairement à certaines idées reçues, les acteurs le plus fréquemment mobilisés dans les conflits socio-environnementaux pour défendre les droits humains, tous secteurs confondus, sont les associations locales (impliqués dans 69 % des conflits) et les populations locales (67 %), et non les syndicats (12 %) ou les ONG internationales (30 %) (Scheidel, et al., 2020).

▪ 3.3. Multiplication des conflits socio-environnementaux · Cas de la mine d’or-cuivre de Skouries, Grèce

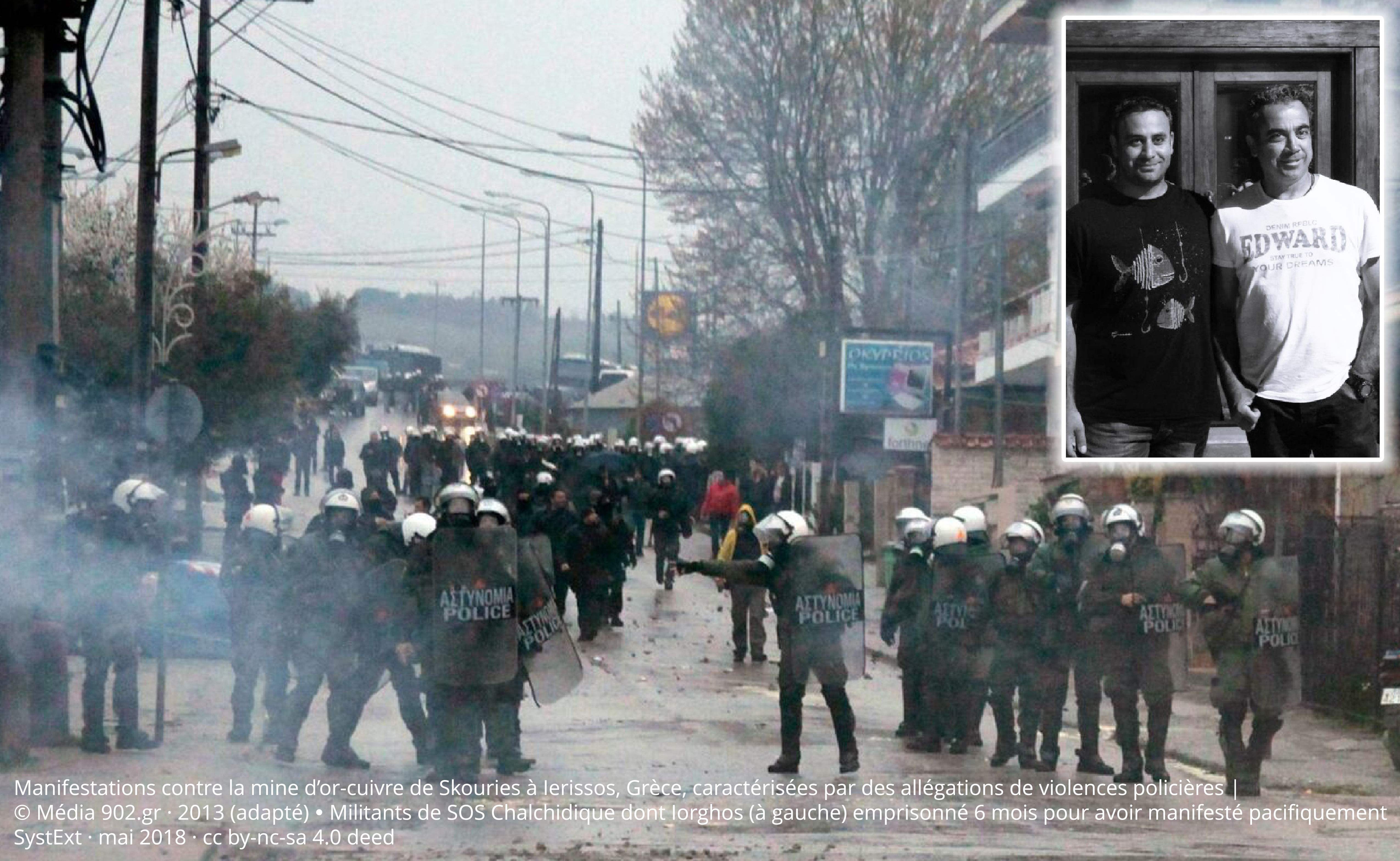

À la suite de la crise de 2008, la Grèce fut sommée par ses bailleurs européens de relancer son économie, en particulier par le développement de son secteur minier. De nouvelles zones furent alors ouvertes à l’exploration, dont plus de 300 000 hectares (ha) dans les montagnes de Chalcidique. Parmi les différents projets miniers nés de cette relance, figure la mine d’or-cuivre de Skouries.

Une forte mobilisation s’est organisée en opposition à ce projet, donnant lieu à de nombreuses manifestations pacifiques dans tout le pays. En 2013, des allégations font notamment état d’un usage disproportionné et injustifié de produits chimiques irritants par la police, à l’origine de lésions graves (Amnesty International, 2013). La multiplicité et la gravité de ces allégations de violations de droits humains a conduit Amnesty International à demander aux autorités grecques de mener une enquête "sans délai" (Amnesty International, 2013).

Lors d’une mission en mai 2018, SystExt a rencontré des militants de collectifs locaux, des élus locaux, mais aussi des riverains. Tous ont témoigné de mesures de répression excessives des manifestations pacifiques, ainsi que de mesures de surveillance disproportionnées (SystExt, 2020). 450 personnes auraient ainsi été inculpées pour différents motifs, trop souvent infondés (obstruction du droit de passage lors d’une manifestation, offense à agent, diffamation, etc.) (SystExt, 2020).

▪ 3.4. Populations autochtones particulièrement affectées

Les populations autochtones sont particulièrement affectées par le développement des projets miniers, tel que le souligne une étude de l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (Sawyer & Gomez, 2008, p. iv) :

[…] les projets d’extraction minière approuvés et financés par des gouvernements, des [sociétés multinationales] et des [institutions financières internationales] ont pour les populations autochtones des conséquences lourdes et même d’une ampleur déconcertante. […] Il s’ensuit un paradoxe : la majorité des communautés autochtones est de plus en plus dépossédée, en butte aux discriminations, à l’exploitation et au racisme, bien qu’à travers le monde le nombre de chartes internationales, de constitutions d’État et de lois nationales qui affirment et protègent leurs droits ne cesse d’augmenter.

Alors que les populations autochtones ne correspondent qu'à 6 % de la population mondiale, elles représentent 34 % des assassinats de défenseurs des droits (en 2022) et 34 % des conflits socio-environnementaux dans le monde (Global Witness, 2023 ; Scheidel, et al., 2023). Ces statistiques illustrent à quel point elles sont affectées de façon disproportionnée. De fait, le lien privilégié qu’elles entretiennent avec l’environnement et les écosystèmes les rend particulièrement vulnérables aux impacts multiformes de l’industrie minière. Ainsi, non seulement leurs conditions de vie en sont menacées, mais leur survie peut être mise en péril dans certains cas, comme l’énonce (Macneil, 2018, p. 98) :

Une mine n'est jamais un simple trou dans le sol. Une mine peut causer des dommages psychologiques, physiques et spirituels, elle peut menacer des langues et des cultures, des systèmes sociaux et des moyens de subsistance. Une mine peut anéantir un peuple. (trad)

Le peuple autochtone Nao Xoha, au Brésil, est dramatiquement menacé par un tel risque d’anéantissement, depuis la rupture de digue qui s’est produite en janvier 2019 dans la mine de fer de Brumadinho. La coulée de boue résultant de cette rupture a non seulement conduit au décès de 272 personnes - principalement des travailleurs de la mine - mais a également rejoint la rivière Paraopeba, la polluant sur un linéaire de 300 km environ. Or, pour le peuple Nao Xoha, cette rivière était un lieu d’alimentation en eau potable et en ressources de subsistance, un lieu de vie ainsi qu’un lieu spirituel.

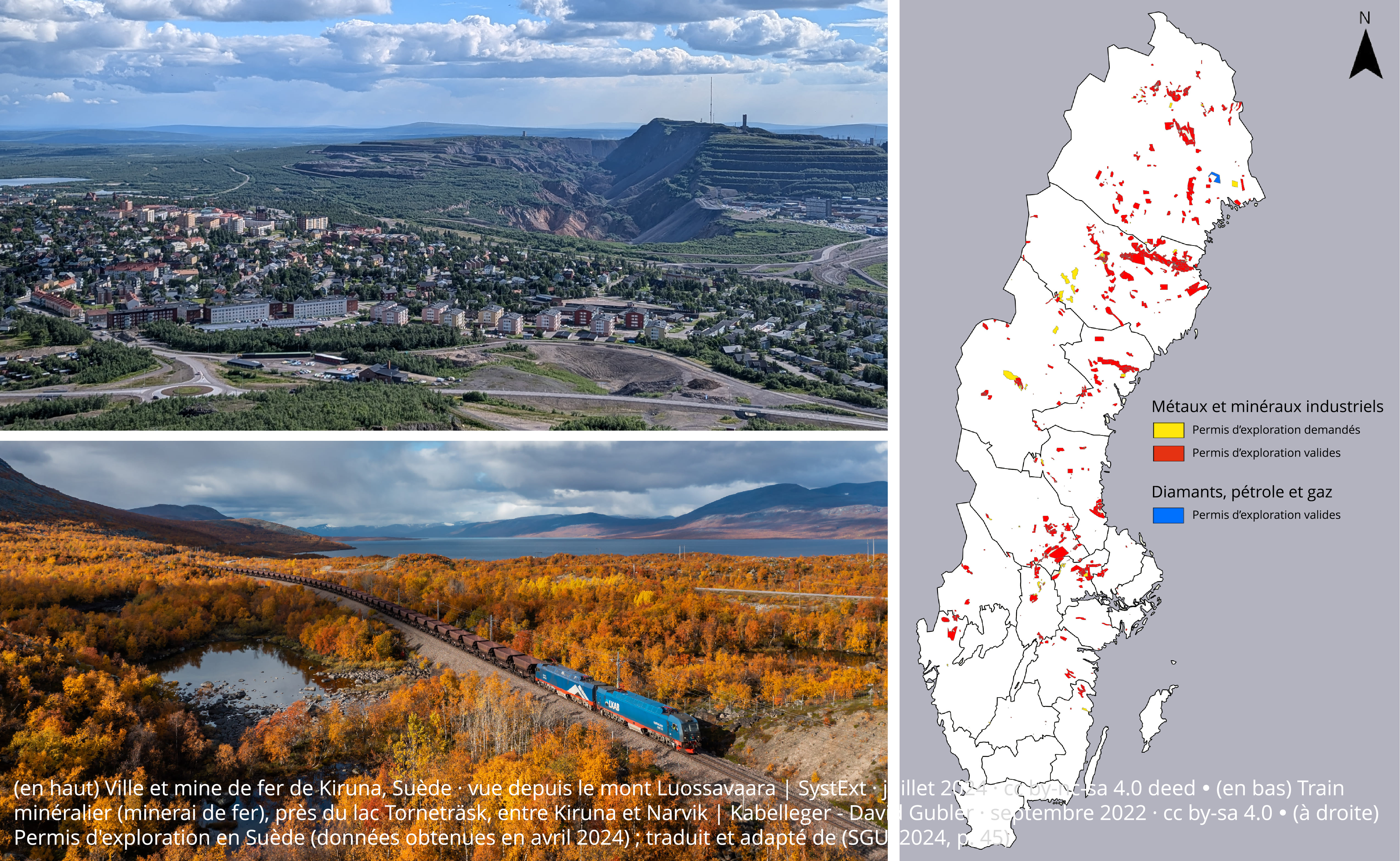

▪ 3.5. Populations autochtones particulièrement affectées · Cas du peuple sami en Suède

La Suède est l'un des premiers pays miniers d’Europe, se présentant comme à la pointe de la mine "verte" et "responsable". Des dizaines de projets d’exploration minière se développent à travers tout le territoire ; 750 projets d’exploration étaient ainsi valides (en cours d’étude ou octroyés) dans le pays en 2023 (SGU, 2024). Les terres traditionnelles du peuple autochtone Sami sont principalement localisées dans les trois comtés les plus septentrionaux. La ruée minière constatée dans le pays concerne particulièrement ces trois comtés - qui comptabilisaient 56 % des projets en 2023 (SGU, 2024), et est entretenue par l’idée largement répandue que le nord de la Suède consiste en un territoire vierge et inhabité.

Lors d’une mission en juillet 2024, SystExt a pu rencontrer des représentants Samis ainsi que des membres de leur parlement. Tous ont témoigné des conséquences graves que les activités minières ont sur leur mode de vie, en particulier sur l’élevage de rennes (vii). Les installations minières ont une emprise en surface considérable et sont à l’origine d’une fragmentation et d’une détérioration des territoires occupés. Il s’agit notamment de dépôts de déchets miniers pouvant recouvrir des centaines d’hectares, ou encore d’infrastructures de transports, telles que la ligne de chemin de fer entre la mine de Kiruna (Suède) et le port de Narvik (Norvège) d’une longueur totale d’environ 500 km (viii). Cette ligne ferroviaire représente le passage de dix trains de 68 wagons par jour, provoquant entre autres des bruits, des vibrations et des poussières qui perturbent profondément les écosystèmes environnants. Pour le peuple sami, il en résulte une menace majeure de leur mode de vie et de leur rapport au territoire (Langston, 2013 ; Larsen, et al., 2022 ; Nachet, et al., 2022).

▪ 3.6. Abus et discriminations répétés contre les femmes

Les femmes sont lourdement affectées par le développement des projets miniers, en tout premier lieu par la masculinisation des zones minières provoquée par un afflux massif de travailleurs. Il en résulte une exclusion des femmes des emplois miniers et, conséquemment, une féminisation des tâches subalternes, et des activités agricoles et de subsistance. Par ailleurs, elles voient leur représentation dans les instances décisionnelles et dans les espaces de consultation réduite (Grieco, 2016 ; Le Tran, et al., 2020 ; WoMin African Alliance, 2022).

De plus, un nombre grandissant de chercheurs et d’observateurs à l’international s’inquiètent des violences sexuelles perpétuées à l’encontre des femmes, qu’elles vivent dans l’environnement des sites miniers ou qu’elles travaillent dans la mine (ix). À ce dernier titre, une enquête menée par l’Assemblée législative d’Australie Occidentale en 2022 a conclut à une forme de "normalisation" du harcèlement sexuel au travail dans le secteur minier (CDJSC, 2022, p. 21) :

[...] il n'y a rien d'inhérent à l'activité d'extraction des ressources qui puisse être considéré comme "naturellement" propice au harcèlement sexuel. Le fait de creuser des trous, puis de déplacer et d'affiner les matériaux extraits ne conduit pas au harcèlement […]. Malheureusement, […] on ne peut pas en dire autant de la manière dont les activités minières ont été menées au fil des ans. Cela n'a peut-être pas été fait délibérément, ni même consciemment, mais à bien des égards, la vie minière s'est apparentée à un exercice de construction d'un environnement parfait pour le harcèlement sexuel. (trad)

Cette enquête dresse ainsi des statistiques particulièrement alarmantes. L’industrie minière fait partie des 5 pires industries en termes de harcèlement sexuel en Australie ; 74 % des femmes travaillant dans l’industrie minière en Australie occidentale ont été victimes de harcèlement sexuel de 2017 à 2022 (CDJSC, 2022). 32 % d’entre elles ont reçu des propositions de faveurs sexuelles et 22 % de ces demandes étaient explicitement ou implicitement reliées à des promesses de meilleures conditions d’emploi ou d’avancement de carrière (CDJSC, 2022).

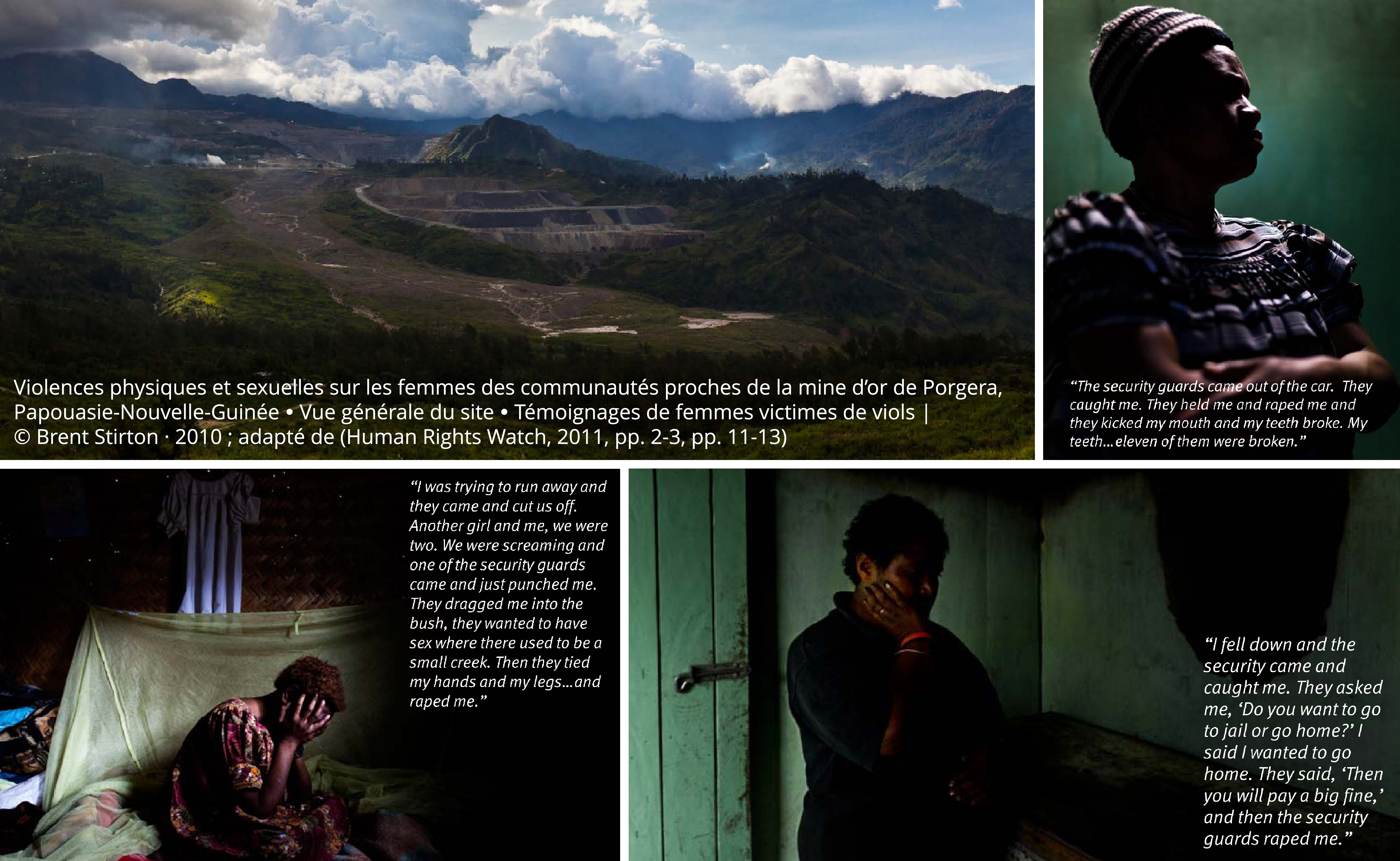

Par ailleurs, lorsque les femmes victimes de violences tentent d’obtenir justice, les procédures s’avèrent particulièrement complexes et aboutissent rarement, comme le montre le cas de la mine de Porgera, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La mine de Porgera est l’une des plus grandes mines d’or au monde, ouverte en 2000 et exploitée depuis 2006 par une entreprise canadienne. Cette dernière emploie des agents de sécurité privée mais aussi des agents de la police locale. Selon plusieurs rapports d’enquête, certains de ces agents ont commis des viols et des viols collectifs sur des centaines de femmes de la région (Amnesty International, 2010 ; Human Rights Watch, 2011 ; Human Rights Clinic (Columbia Law School) & International Human Rights Clinic (Harvard Law School), 2015 ; Earthrights International, et al., 2016 ; WoMin African Alliance, 2022).

En 2012, l’entreprise minière a mis en place un "Cadre de réparation" pour permettre aux victimes de viol de demander des réparations. Plus de 200 femmes ont porté plainte. Ces victimes se sont vu offrir une "formation à la génération de revenus" et des "subventions de démarrage d'entreprise". En contrepartie de ces mesures compensatoires inappropriées, les femmes devaient renoncer à leurs droits légaux.

4. AGGRAVATION ET PROLIFÉRATION INÉLUCTABLES DES VIOLATIONS

▪ 4.1. Augmentation inévitable de tous les impacts

Nombre de chercheurs et d’observateurs postulent une aggravation et une démultiplication des violations de droits humains dans l’industrie minière à l’avenir, en s’appuyant sur les évolutions prévisibles du secteur ; et ce, indépendamment des pressions complémentaires induites par les scénarios de transition.

Tout d’abord, pour la plupart des métaux, la production minière croît de façon exponentielle depuis le milieu du 20ème siècle. À titre d'illustration, la production de l’aluminium (Al) a été multipliée par 47 entre 1950 et 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,8 % sur cette période ; tandis que pour le cuivre (Cu), ces chiffes s’élèvent respectivement à 9 et 3,2 % (x). Cette croissance majeure de la production conduit nécessairement à une augmentation de tous les impacts associés aux activités minières (SystExt, 2021).

Par ailleurs, la taille des exploitations n’a jamais cessé de croître et les systèmes miniers actuels reposent sur une poursuite de cette tendance. En effet, à la fin du 19ème siècle, l’industrie minière est entrée dans une ère d’exploitation industrielle et de méga-mine, permise par la mise en place des techniques d’exploitation et de traitement du minerai, toujours majoritairement utilisées aujourd’hui (Burt, 2000 ; Christmann, et al., 2022). À partir des années 1960, ces techniques ont été complétées par des méthodes d’exploitation de masse, c’est-à-dire des méthodes très mécanisées et non-sélectives qui s’inscrivent sur des échelles considérables (Brown, 2004). Les études actuelles prévoient une poursuite et une accélération du modèle existant, basées à la fois sur les méthodes de méga-mine et d’exploitation de masse (Hoal, et al., 2022 ; Jowitt, 2022). Il en résulte donc une extension des surfaces et volumes exploités et un accroissement des volumes de déchets générés, induisant une augmentation de (SystExt, 2021) : (1) la diffusion des substances polluantes et toxiques ; (2) l'emprise de terrains affectés ; (3) l'intensité des conflits d’usage ; (4) la probabilité de survenue des accidents.

▪ 4.2. Pressions supplémentaires induites par les scénarios de transition

Les scénarios de transition induisent des pressions supplémentaires sur les systèmes miniers car ils participent d’un intérêt grandissant pour l’exploitation minière. Ces scénarios sont souvent présentés comme les seuls possibles pour lutter contre le changement climatique, justifiant de fait la relance minière mondiale.

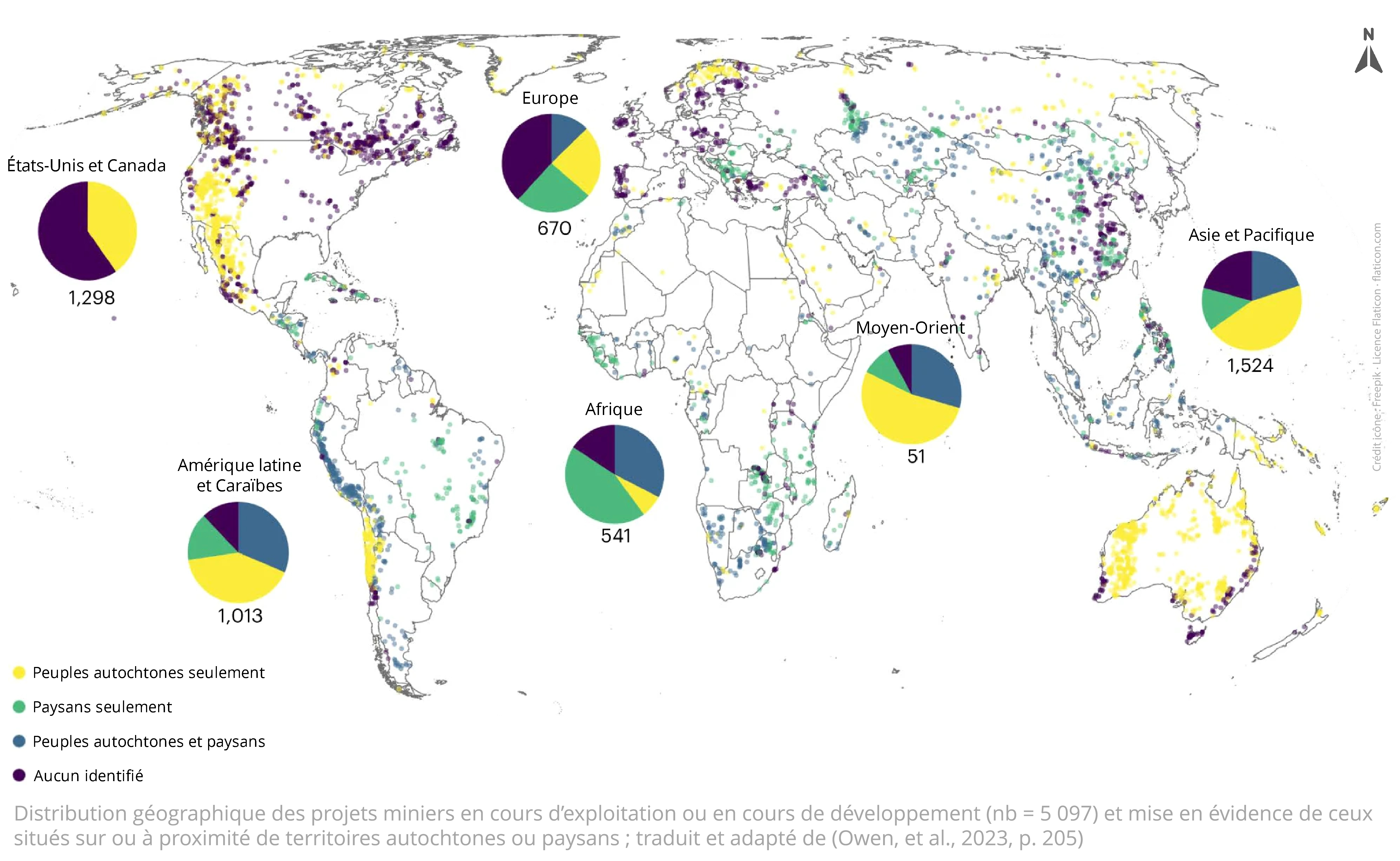

Owen et al. (2023) évaluent ainsi les impacts que cette relance pourrait engendrer sur les territoires autochtones et paysans (xi). En se basant sur une sélection de 5 097 projets miniers en cours d’exploitation ou en cours de développement, les auteurs concluent que 69 % d’entre eux se situent sur ou à proximité de l’un de ces territoires. Ils précisent que 68 % des projets en phase initiale (PPI) (3 556 sur 5 097 projets) se situent sur ou à proximité de l’un de ces territoires (Owen, et al., 2023). De plus, 65 % de ces PPI localisés sur ou à proximité de territoires autochtones ou paysans présentent des niveaux élevés pour au moins deux des trois risques suivants : stress hydrique, situations de conflits, insécurité alimentaire (Owen, et al., 2023). Ces résultats conduisent les auteurs à alerter sur les pressions supplémentaires induites par les scénarios de transition (Owen, et al., 2023, p. 203) :

[…] la crise sociale et environnementale associée au changement climatique tend à éclipser le fait que les solutions d'atténuation du climat introduiront de nouveaux impacts et de nouvelles dynamiques au fur et à mesure que les ressources seront extraites pour soutenir la transition. Les considérations relatives aux effets locaux de l'extraction des ressources sont supplantées par les préoccupations relatives à la gravité du changement climatique et à l'urgence d'agir. Tant que ces considérations et pressions locales ne seront pas mieux caractérisées, les solutions actuelles en matière de climat risquent d'augmenter le taux d'industrialisation, exacerbant ainsi le problème d'origine. (trad)

▪ 4.3. Affaiblissement progressif des protections existantes

En parallèle des faits exposés précédemment, il s’avère que sont progressivement affaiblies les deux principales protections vis-à-vis des conséquences graves de l’industrie minière : la réglementation et la protection des défenseurs des droits. Au regard des prévisions d’aggravation et de démultiplication des violations de droits humains dans l’industrie minière, ces protections devraient, au contraire, être renforcées. À ce titre, Owen et al. (2022) mettent en exergue que le développement d’une rhétorique de "sécurisation des métaux critiques" fait peser des risques complémentaires de violation des droits (Owen, et al., 2022, p. 4) :

L'assouplissement des contrôles réglementaires en vue de créer une "voie rapide" pour l'approvisionnement risque d'exacerber les problèmes des personnes et des lieux déjà vulnérables. La course à l'approvisionnement peut déclencher l'opposition de la communauté, qui peut à son tour susciter des réponses répressives de la part de l'État ou des entreprises. Compte tenu de la rhétorique de sécurisation autour des minerais critiques, de telles réponses pourraient encore dégrader la justice procédurale et les protections des droits de l'homme à la source de l’exploitation. (trad)

Au sein de l'Union européenne, ces démarches d’affaiblissement règlementaire se matérialisent notamment par l’intermédiaire du Règlement sur les matières premières critiques, qui introduit en particulier des procédures administratives simplifiées pour les projets miniers dits "stratégiques" (Journal officiel de l’Union européenne, 2024) (xii). Parallèlement, à l’image des tendances internationales, le continent est le siège d’une augmentation des actes de stigmatisation, de criminalisation et de répression envers les défenseurs des droits (Forst, 2024). Cette forme de recul démocratique pénalise la lutte contre le changement climatique, comme le souligne Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement (Forst, 2024, p. 2) :

La répression que subissent actuellement en Europe les militants écologistes qui ont recours à la désobéissance civile pacifique constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits de l'homme. L'urgence environnementale à laquelle nous sommes collectivement confrontés, et que les scientifiques documentent depuis des décennies, ne peut être traitée si ceux qui tirent la sonnette d'alarme et exigent des actions sont criminalisés pour cela. La seule réponse légitime à l'activisme environnemental pacifique et à la désobéissance civile à ce stade est que les autorités, les médias et le public réalisent à quel point il est essentiel pour nous tous d'écouter ce que les défenseurs de l'environnement ont à dire. (trad)

► BIBLIOGRAPHIE - DONT ILLUSTRATIONS

▪ Amnesty International. (2010). Undermining Rights: Forced evictions and police brutality around the Porgera gold mine, Papua New Guinea.

▪ Amnesty International. (22/03/2013). Grèce : il faut enquêter sur le comportement de la police à l’égard des habitants d’Ierissos opposés à l’exploitation de mines aurifères. Lien.

▪ Amnesty International. (2017). A toxic state: Violations of the right to health of indigenous peoples in Cuninico and Espinar, Peru.

▪ Amnesty International. (2021). Failed state of health: Health emergency in indigenous peoples of Espinar, Peru.

▪ Brown, E. (2004). Geomechanics: The critical engineering discipline for mass mining. MassMin Proceedings, Santiago Chile, 22-25 August 2004. (pp. 21-36).

▪ Burt, R. (2000). Innovation or imitation?: Technological dependency in the american non ferrous mining industry. Technology and Culture, 41(2), 321-347.

▪ Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC). (2024a). Transition Minerals Tracker. Lien.

▪ Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC). (2024b). Transition Minerals Tracker: 2024 Analysis.

▪ Butt, N., Lambrick, F., Menton, M., & Renwick, A. (2019). The supply chain of violence. Nature sustainability, 2(8), 742-747.

▪ Ccotarma Ttito, S. S. (2018). The influence of extractive companies on police action in socio-environmental conflicts in Peru: analysis and legal contributions from the cases of Xstrata and Yanacocha companies in the period 2011-2012. Global Campus of Human Rights.

▪ CENSOPAS. (2010). Línea de base en salud de comunidades aledañas al proyecto minero Quechua, Cusco-Espinar 2010. Informe técnico.

▪ Christmann, P., Ayuk, E. T., Pedro, A. M., & Kumar, S. V. (2022). Current global patterns of consumption of non energy minerals and metals: Trends and challenges of life in a material world. Dans N. Yakovleva, & E. Nickless, Routledge Handbook of the Extractive Industries and Sustainable Development (pp. 61-82). Routledge.

▪ Community Development and Justice Standing Committee (CDJSC) of the Legislative Assembly of Western Australia. (2022). ‘ENOUGH IS ENOUGH’. Sexual harassment against women in the FIFO mining industry.

▪ Earthrights International, Human Rights Research and Education Centre (HHREC), & MiningWatch Canada. (2016). Report to the UN Commitee on the elimination of discrimination against women.

▪ Forst, M. (2024). State repression of environmental protest and civil disobedience: A major threat to human rights and democracy. Position Paper by United Nations Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention.

▪ Front Line Defenders. (19/01/2023). Disparition des défenseurs des droits humains Antonio Díaz Valencia et Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Lien.

▪ Global Atlas of Environnemental Justice. Base de données cartographique en ligne. Lien.

▪ Global Witness. (13/09/2023). Almost 2,000 land and environmental defenders killed between 2012 and 2022 for protecting the planet. Lien.

▪ Global Witness. (2024a). Missing voices. The violent erasure of land and environmental defenders.

▪ Global Witness. (2024b). Critical mineral mines tied to 111 violent incidents and protests on average a year. Briefing Novembre 2024.

▪ Grieco, K. (2016). Le "genre" du développement minier: maternalisme et extractivisme, entre complémentarité et contestation. Cahiers des Amériques latines, (82), 95-111.

▪ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. (16/11/2023). Le lien entre les êtres humains et l’environnement doit être préservé. Lien.

▪ Hoal, K. E. O., Pirard, E., & Butcher, A. R. (2022). Current and future supply of minerals: Technical, environmental and business issues. Dans N. Yakovleva, & E. Nickless, Routledge Handbook of the Extractive Industries and Sustainable Development (pp. 133-153). Routledge.

▪ Human Rights Clinic (Columbia Law School) & International Human Rights Clinic (Harvard Law School). (2015). Righting wrongs? Barrick Gold’s remedy mechanism for sexual violence in Papua New Guinea: Key concerns and lessons learned.

▪ Human Rights Watch. (2011). Gold’s costly dividend: The Porgera joint venture.

▪ Journal officiel de l’Union européenne. (03/05/2024). Règlement (UE) 2024/1252 du parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières. Lien.

▪ Jowitt, S. M. (2022). Minerals for future low-and zero-CO2 energy and transport technologies. Dans N. Yakovleva, & E. Nickless, Routledge Handbook of the Extractive Industries and Sustainable Development (pp. 216-227). Routledge.

▪ Langston, N. (2013). Mining the boreal north. American Scientist, 101(2), 98-102.

▪ Larsen, R. K., Boström, M., District, M. R. H., District, V. S. R. H., District, V. R. H., & Wik-Karlsson, J. (2022). The impacts of mining on Sámi lands: A knowledge synthesis from three reindeer herding districts. The Extractive Industries and Society, 9, 101051.

▪ Le Tran, D., Martinez-Alier, J., Navas, G., & Mingorría, S. (2020). Gendered geographies of violence: a multiple case study analysis of murdered women environmental defenders. Journal of Political Ecology, 27(1), 1189-1212.

▪ Lottermoser, B. (2010). Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Third Edition. Springer.

▪ Macneil, K. S. (2018). Let’s Name it: Identifying cultural, structural and extractive violence in Indigenous and extractive industry relations. Journal of Northern Studies, 12(2), 81-103.

▪ Maus, V., & Werner, T. T. (2024). Impacts for half of the world’s mining areas are undocumented. Nature, 625(7993), 26-29.

▪ Média 902.gr (08/03/2013). Iερισσός: Συνεχίζονται οι προσαγωγές κατοίκων (Ierissos : les arrestations de résidents se poursuivent). Lien.

▪ Ministerio del Ambiente Perú. (2013). Informe Final Integrado de Monitoreo Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar.

▪ Nachet, L., Beckett, C., & MacNeil, K. S. (2022). Framing extractive violence as environmental (in) justice: a cross-perspective from indigenous lands in Canada and Sweden. The Extractive Industries and Society, 12, 100949.

▪ Organisation des Nations unies (ONU). (1966a). Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Lien.

▪ Organisation des Nations unies (ONU). (1966b). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Lien.

▪ Organisation des Nations unies (ONU). (2006). Promotion et Protection des Droits de l’Homme. Rapport intérimaire du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises. Rapport E/CN.4/2006/97.

▪ Organisation des Nations unies (ONU). (2016). Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme. Rapport A/71/281.

▪ Owen, J. R., Kemp, D., Harris, J., Lechner, A. M., & Lèbre, É. (2022). Fast track to failure? Energy transition minerals and the future of consultation and consent. Energy Research & Social Science, 89, 102665.

▪ Owen, J. R., Kemp, D., Lechner, A. M., Harris, J., Zhang, R., & Lèbre, É. (2023). Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples. Nature Sustainability, 6(2), 203-211.

▪ RAID. (2024). Beneath the Green - A critical look at the environmental and human costs of industrial cobalt mining in DRC.

▪ Redação, D. (02/02/2019). Vídeos mostram rompimento da barragem de Brumadinho por diferentes ângulos. Lien.

▪ Rio Tinto. (nd). Operations · Weipa. Lien.

▪ Saco, V. (2022). Foreign investment in the mining sector in Southern Peru: The case of the Tintaya Antapaccay mine project. Law & Development Research Group, University of Antwerp Faculty of Law.

▪ Salim, L. (14/06/2022). Human Rights Abuses by Canadian-Owned Mining Operations Abroad. Human Rights Resource Center. Lien.

▪ Sawyer, S., & Gomez, T. (2008). Transnational governmentality and resource extraction: Indigenous peoples, multinational corporations, multinational institutions and the state. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

▪ Scheidel, A., Del Bene, D., Liu, J., Navas, G., Mingorría, S., Demaria, F., ... & Martínez-Alier, J. (2020). Environmental conflicts and defenders: A global overview. Global Environmental Change, 63, 102104.

▪ Scheidel, A., Fernández-Llamazares, Á., Bara, A. H., Del Bene, D., David-Chavez, D. M., Fanari, E., ... & Whyte, K. P. (2023). Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples’ lifeways, lands, and rights. Science Advances, 9(23), eade9557.

▪ Sonter, L. J., Ali, S. H., & Watson, J. E. (2018). Mining and biodiversity: key issues and research needs in conservation science. Proceedings of the Royal Society B, 285(1892), 20181926.

▪ Sonter, L. J., Dade, M. C., Watson, J. E., & Valenta, R. V. (2020). Renewable energy production will exacerbate mining threats to biodiversity. Nature Communications, 11(1), 4174.

▪ Sur la ligne, France 2. (juillet 2023). VIDÉO · Pérou : un tiers de la population serait contaminé aux métaux lourds, exemple dans le village minier de Tintaya. Lien.

▪ Sveriges geologiska undersökning (SGU). (2024). Statistics of the Swedish mining industry 2023.

▪ SystExt. (19/03/2020). La Chalcidique, entre mines antiques et résistance contemporaine. Lien.

▪ SystExt. (2021). Controverses minières - Pour en finir avec certaines contrevérités sur la mine et les filières minérales. Volet 1. Caractère prédateur et dangereux · Techniques minières · Déversements volontaires en milieux aquatiques · Anciens sites miniers. Lien.

▪ SystExt. (2023). Controverses minières - Pour en finir avec certaines contrevérités sur la mine et les filières minérales. Volet 2. Tome 2 · Meilleures pratiques et mine "responsable". Lien.

▪ Tang, L., & Werner, T. T. (2023). Global mining footprint mapped from high-resolution satellite imagery. Communications Earth & Environment, 4(1), 134.

▪ United Nations Environment Programme (UNEP). (2018). Who are environmental defenders? Lien.

▪ Werner, T. T., Mudd, G. M., Schipper, A. M., Huijbregts, M. A., Taneja, L., & Northey, S. A. (2020). Global-scale remote sensing of mine areas and analysis of factors explaining their extent. Global Environmental Change, 60, 102007.

▪ WoMin African Alliance. (2022). Industries extractives et violence envers les femmes.

► NOTES

(i) Classification réalisée par SystExt des 30 principaux types de violations associées à l’industrie minière en 5 catégories : Répression et actes de violence = meurtres et disparitions · violences physiques et sexuelles · attaques ciblant les défenseurs · harcèlement et intimidations · répression des manifestations · arrestations arbitraires ; Santé et environnement = maladies chroniques · contamination du milieu de vie · pollution des eaux · pollution de l’air · pollution des sols · atteintes à la biodiversité ; Conditions de vie décentes = mise en péril de la ressource en eau · déclin des moyens de subsistance · relocalisations forcées · menace des populations autochtones · non-respect des droits fonciers · diminution du niveau de vie ; Conditions des travailleurs = décès liés au travail · santé et sécurité au travail · discriminations de genre ou raciales · répression des grèves · non-respect du droit d’association · irrégularités dans les salaires ; Gouvernance et transparence = non prise en compte du consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) · défauts dans la consultation · non-respect de la réglementation · corruption · évasion et fraude fiscales · poursuites et procédures-bâillon.

(ii) Il n’existe que de rares bases de données ou outils de référencement des violations de droits humains associés à l’industrie minière à l’international. Global Witness (2024b) en référence quatre : "These incidents are explored in a new Global Witness analysis of data from the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), which collects political violence and protest reports." (Global Witness, 2024b, p. 1). "Other civil society groups have produced useful tools that can be used for tracking mining-related incidents, including the Observatory of Mining Conflicts in Latin America, the Business and Human Rights Resource Centre’s Transition Minerals Tracker and the Global Atlas of Environmental Justice." (Global Witness, 2024b, p. 3)

(iii) Si chaque année avait donné lieu au même nombre d’allégations, ce chiffre serait de 7 %. Autrement dit, l’année 2023 a fait l’objet de deux fois plus d’allégations que dans le cas d’un nombre d’allégations annuel constant.

(iv) "[…] les mots "défenseurs des droits environnementaux" désignent les personnes ou les groupes qui, à titre personnel ou professionnel et de manière pacifique, s'efforcent de protéger et de promouvoir les droits de l'homme liés à l'environnement, y compris l'eau, l'air, les terres, la flore et la faune. […] ces défenseurs […] dont le droit à exercer les libertés fondamentales que sont la liberté d'expression, l'intimité de la vie privée et la réunion pacifique est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques." (ONU, 2016, p. 6)

(v) Depuis 2002, l’ONG Global Witness référence et documente les meurtres des défenseurs des droits, tous secteurs d’activité confondus.

(vi) 6 catégories sélectionnées par SystExt dans le Global Atlas of Environmental Justice pour déterminer le nombre de cas relatifs à l’industrie minière : extraction et transformation du charbon · raffineries métalliques · exploration et exploitation du minerai · traitement du minerai · installation de stockage des déchets miniers · extraction de l’uranium.

(vii) L’élevage de rennes est mené par environ 10 % de la population sami, mais est une activité centrale du mode de vie traditionnel sami.

(viii) La ligne de chemin de fer joint les ports de Narvik (Norvège) et de Luleå (Suède) et assure le transport des concentrés produits par les mines de fer de Kiruna et de Malmberget.

(ix) Si les violences sexuelles perpétuées à l’encontre des femmes ne sont malheureusement pas nouvelles, elles sont aujourd’hui de moins en moins tues, et de plus en plus traitées dans la littérature scientifique et institutionnelle.

(x) Les données de coefficient multiplicateur et de taux de croissance annuel moyen entre 1950 et 2023 sont tirées d’une analyse réalisée par SystExt, basée sur des données de l’USGS (Historical Statistics for Mineral and Material Commodities jusqu’à 2017 puis Mineral Commodity Summaries de 2018 à 2023).

(xi) Sont définis comme "paysans" des personnes cultivant la terre, principalement pour des activités nourricières (maraîchage, élevage, grandes cultures, etc.).

(xii) Les projets définis comme "stratégiques" par le Règlement européen sur les matières premières critiques doivent concerner l’une des 17 substances suivantes (Journal officiel de l’Union européenne, 2024, Annexe 1, p. 55) : aluminium (Al) (bauxite/alumine/aluminium) · bismuth (Bi) · bore (B) (de qualité métallurgique) · cobalt (Co) · cuivre (Cu) · gallium (Ga) · germanium (Ge) · lithium (Li) (de qualité batterie) · magnésium (Mg) (métal) · manganèse (Mn) (de qualité batterie) · graphite (de qualité batterie) · nickel (Ni) (de qualité batterie) · platinoïdes · lanthanides (destinés à la production d’aimants permanents, soit le néodyme (Nd), le praséodyme (Pr), le terbium (Tb), le dysprosium (Dy), le gadolinium (Gd), le samarium (Sm) et le cérium)) · silicium (Si) (métal) · titane (Ti) (métal) · tungstène (W).

► Tous les liens hypertextes fournis étaient fonctionnels au 15/04/2025.